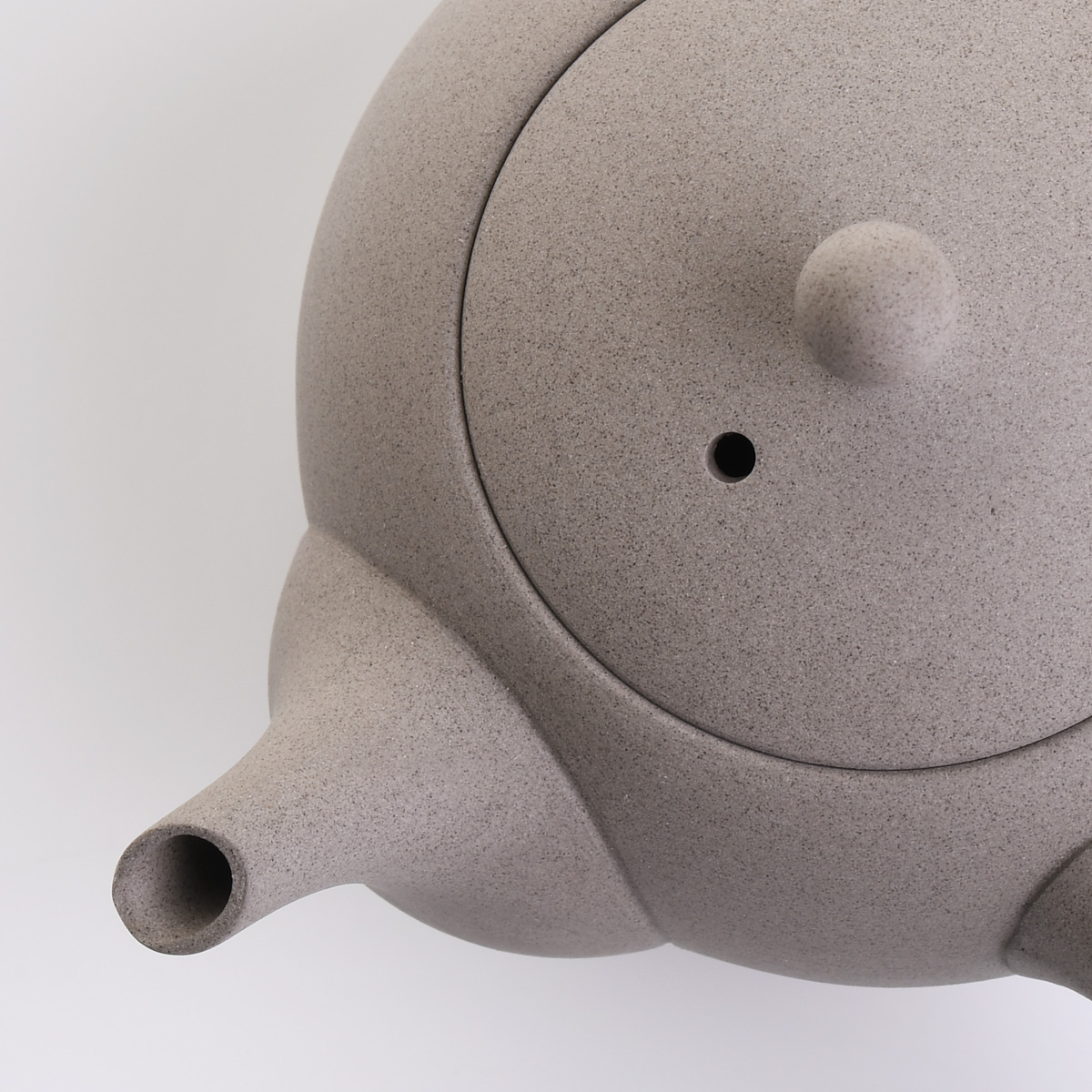

常滑焼急須 人水 JINSUI IROIRO 01 290ml

5,500

■商品名常滑焼急須 人水 JINSUI IROIRO 01 290ml

商品コード:jin-0001

常滑急須、セラメッシュ茶こしでお茶の葉の広がりが違いまろやかな味わいに。

商品コード:jin-0001

常滑急須、セラメッシュ茶こしでお茶の葉の広がりが違いまろやかな味わいに。

■お手入れ・メンテナンス

洗剤を使わず水洗いが推奨されています。においなどを吸着しやすい陶土を使った急須ですので、洗剤の臭いがついてしまう事があります。

洗い終わった後は、水気をふき取って、フタを外した状態で、風通しの良い所に干してください。

●漂白剤や食洗器は使用厳禁です。

●金属製のスポンジ・タワシ使用厳禁です。

●直火厳禁です。

焼締めでつくられた素焼の容器です長年使いこんでいくと、色ツヤがよくなり一点ものとしての味が出てきます。

■ メーカー・生産者の説明

愛知県常滑市で常滑焼を生産しているJINSUI(人水)のブランド「IROIRO」シリーズの急須です。JINSUIは江戸時代に創業し、常滑の良質な土と巧みな技術を現代まで受け継いで、製品の品質が非常に高く、最高峰の急須を作っている窯元の一つです。

常滑市の伝統工芸品「常滑焼」は、瀬戸、信楽、越前、丹波、備前と並ぶ「日本六古窯」に数えられる由緒ある焼き物で、「日本六古窯」は、2017年に文化庁が日本遺産に認定されています。

■ Spec

素材 | 常滑焼磁器 |

| サイズ | W14.5×D12×H10cm |

| カラー | WhiteGrayBlack |

| メーカー | JINSUI人水 |

| シリーズ | IROIRO |

| 生産国 | 日本(常滑市) |

※ | レンジ×・食洗器×・オーブン×・直火×、すべて使用不可となります。 |

総内容量 | 290ml |

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

|