小石原焼 ヤママル窯 どんぐり箸置き

1,100

小石原焼 ヤママル窯 皿 おしゃれ プレート どんぐり箸置き 70×50mm はしおき 陶器 焼き物 古希 お祝い 米寿 プレゼント 結婚祝い ギフト 退職祝い 男性 還暦祝い 喜寿 祝い ギフト プレゼント

種類で選ぶ > プレート・平皿

産地で選ぶ > 小石原焼 > ヤママル窯

種類で選ぶ > 箸・カトラリー・箸置き

箸置き・テーブルウェア特集

小石原焼 ヤママル窯 皿 おしゃれ プレート どんぐり箸置き 70×50mm 陶器 焼き物 古希 お祝い 米寿 プレゼント ペア 結婚祝い 夫婦湯呑 ギフト 退職祝い 男性 還暦祝い 喜寿 祝い ギフト プレゼント

福岡県東峰村発祥の「小石原焼」は、知る人ぞ知る伝統的な味わいを感じる焼き物。

手に取るように温かみを感じ、重厚感のある小石原焼の陶器は、職人技が光るヤママル窯で作られた逸品です。

落ち着いた色合いのどんぐりのモチーフは温かみのある食卓をイメージでき、結婚祝いのギフトにある夫婦湯呑ならぬペアの箸置きとして、食卓の雰囲気を楽しく演出してくれます。

かわいい小ぶりなサイズですが、どんぐりの細かい模様のデザインまで、手作りでこだわった幅広い年代層に合うおしゃれな一品。

職人の手で作られた小石原焼は、独特な味わいと手作りならではのこだわりを感じるため、男性の退職祝いとしても喜ばれる箸置きでしょう。

父の日ギフトや母の日ギフトはもちろん、敬老の日の贈り物・誕生日プレゼントとしても喜ばれます。

インスタ映えするかわいい、おしゃれな食器としてもご好評いただいております。

小石原焼の歴史

小石原焼の特徴

飛び鉋

刷毛目

ヤママル窯

小石原焼の窯元

産地で選ぶ > 小石原焼 > ヤママル窯

種類で選ぶ > 箸・カトラリー・箸置き

箸置き・テーブルウェア特集

小石原焼 ヤママル窯 皿 おしゃれ プレート どんぐり箸置き 70×50mm 陶器 焼き物 古希 お祝い 米寿 プレゼント ペア 結婚祝い 夫婦湯呑 ギフト 退職祝い 男性 還暦祝い 喜寿 祝い ギフト プレゼント

福岡県東峰村発祥の「小石原焼」は、知る人ぞ知る伝統的な味わいを感じる焼き物。

手に取るように温かみを感じ、重厚感のある小石原焼の陶器は、職人技が光るヤママル窯で作られた逸品です。

落ち着いた色合いのどんぐりのモチーフは温かみのある食卓をイメージでき、結婚祝いのギフトにある夫婦湯呑ならぬペアの箸置きとして、食卓の雰囲気を楽しく演出してくれます。

かわいい小ぶりなサイズですが、どんぐりの細かい模様のデザインまで、手作りでこだわった幅広い年代層に合うおしゃれな一品。

職人の手で作られた小石原焼は、独特な味わいと手作りならではのこだわりを感じるため、男性の退職祝いとしても喜ばれる箸置きでしょう。

父の日ギフトや母の日ギフトはもちろん、敬老の日の贈り物・誕生日プレゼントとしても喜ばれます。

インスタ映えするかわいい、おしゃれな食器としてもご好評いただいております。

| ブランド | 小石原焼 |

|---|---|

| 生産国 | 日本 |

| 生産地 | 福岡県 |

| 窯元 | ヤママル窯 |

| サイズ | 7cm×5cm |

| 材質 | 陶磁器 |

※電子レンジ・食洗機使用可

※洗浄する場合は、やわらかいスポンジに中性洗剤を使用してください

※陶器の汚れがひどいときは「家庭用漂白剤」を薄めてご使用ください。

※手作りのため、サイズ・形・色合いが多少異なる場合がございます。

小石原焼の歴史

福岡県の東峰村で生産されている小石原焼は普段あまり耳にすることのない焼き物ではありますが、

1680年頃に当時の福岡藩主、黒田光之によって招かれた伊万里焼の陶工が開いた歴史ある工芸品です。

以来、小石原に元からあった高取焼と影響しあいながら今の形となり、地域の人々に利用されてきた小石原焼ですが、

その存在が改めて注目されるようになったのは20世紀初頭より始まった民芸運動がきっかけ。

民芸運動は当時の美術史では評価されていなかった“民衆による工芸品”つまり民芸品の中にある“用の美”を発掘し、広めることを目的とした運動で、

イギリス人陶芸家であり日本の陶芸界に大きな影響を与えた人物であるバーナード・リーチが東峰村を訪れた際に、小石原焼について「用の美の極致」だと評価しました。

現在でも、生活に寄り添った民芸品として注目を集めており、東京でも度々展示イベントが開かれています。

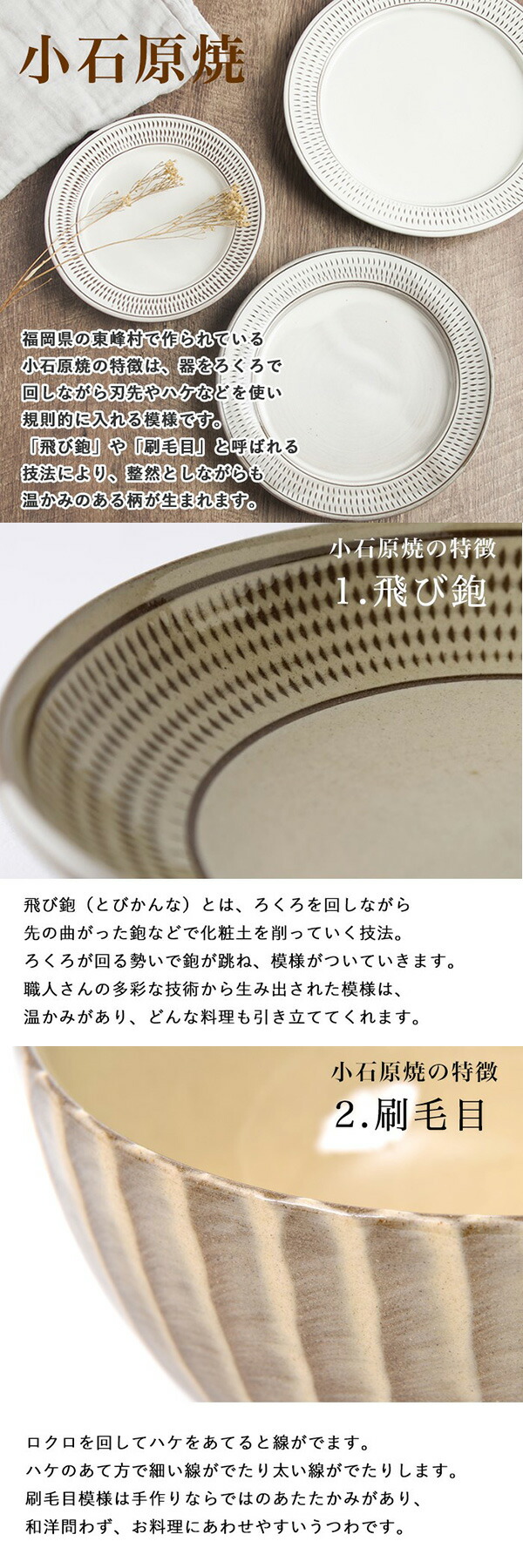

小石原焼の特徴

日用品として用の美を持った陶器として発展していった小石原焼は一目で分かるというほど特徴的な形をしてはいませんが、

飛び鉋、刷毛目、櫛目、指描き、流し掛け、打ち掛けなどといった技法から生み出される多彩かつ独特の模様と、素朴で温かみを持った風合いが特徴です。

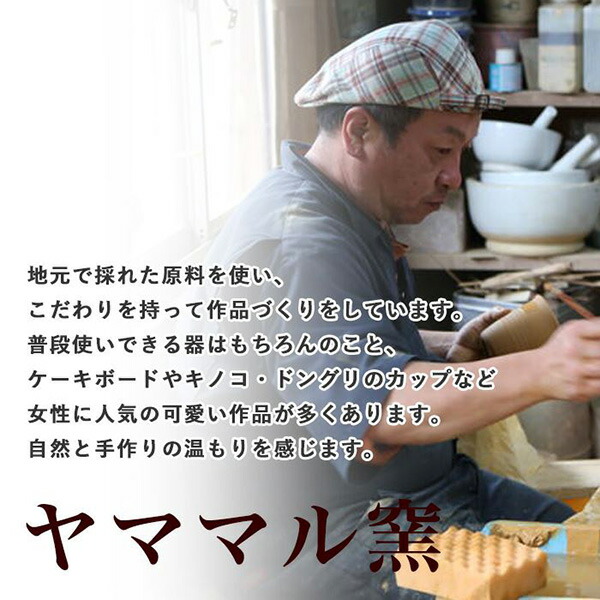

飛び鉋

ろくろを回しながら先の曲がった鉋(かんな)などで化粧土を削っていく技法。

ろくろが回る勢いで鉋が跳ね、リズミカルな模様がついていくのだとか。

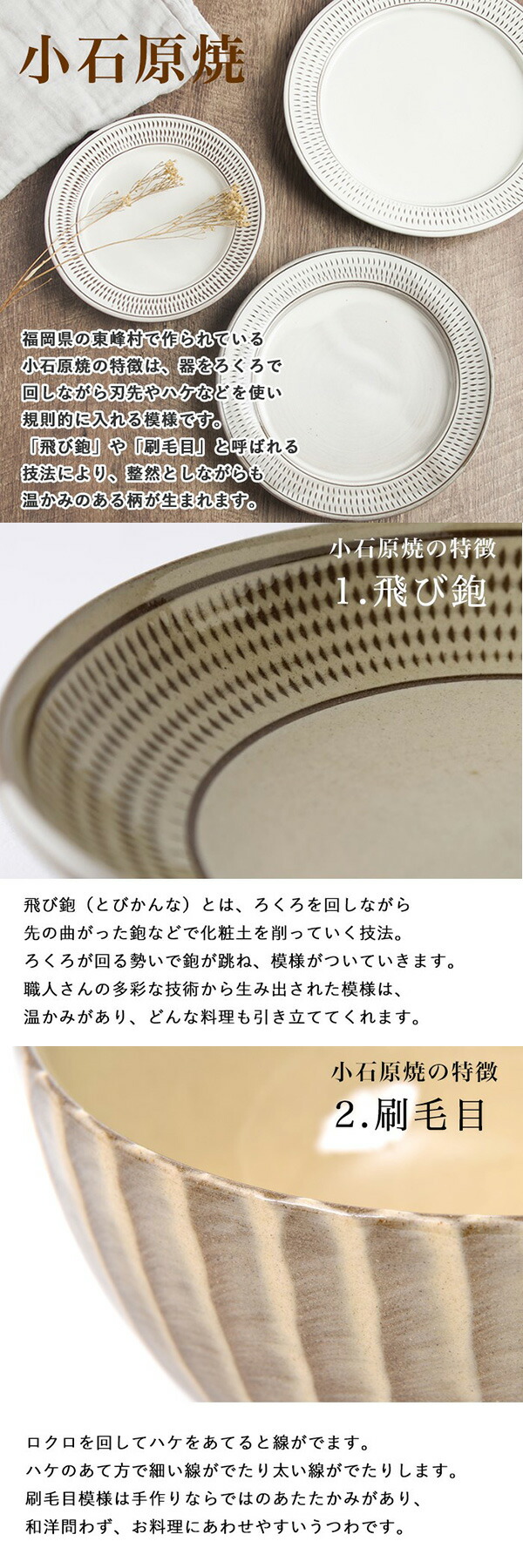

刷毛目

表面に塗った化粧土が乾いてしまう前にろくろを回しながら刷毛で模様を描きます。

シ刷毛を動かすことで生まれるウネウネした模様や、一部だけに刷毛を当てた力強い模様など様々な模様があります。

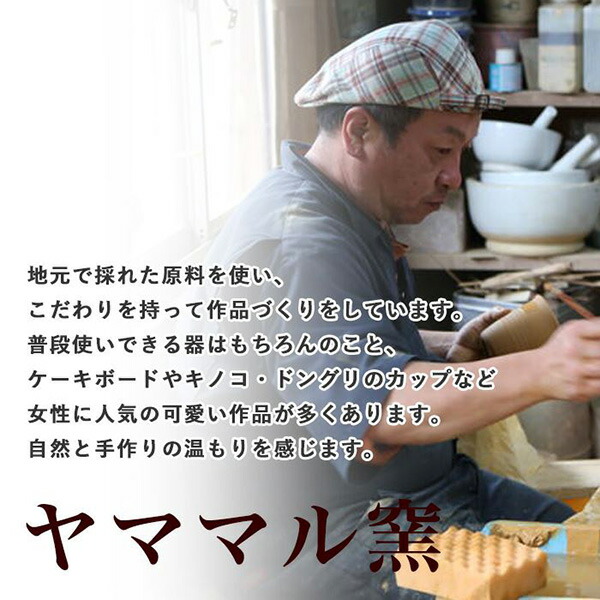

ヤママル窯

地元で採れた原料を使い、こだわりを持って作品づくりをしています。

普段使いできる器はもちろんのこと、ケーキボードやキノコ・ドングリのカップなど女性に人気の可愛い作品が多くあります。

眺めても、手にしても小石原の自然と手作りの温もりを感じます。

作家 梶原日出(かじわら ひずる)

昭和43年 小石原で生まれる

有田窯業大学卒業後 小石原焼に加え、

現在はラスター彩の研究にも取り組んでいる

小石原焼の窯元

|  |

|  |

|  |