予約受付中▼(2株)ザゼンソウ 花芽付き大株素掘り苗2株 ビオトープ/座禅草/※11月7日お届け開始

3,080

和名:座禅草

学名:Symplocarpusfoetidus(L.)Salisb.ex W.P.C.Barton[1]

別名:ダルマソウ(達磨草)

分類:サトイモ科ザゼンソウ属 湿地性植物 耐寒性多年草

開花時期:4〜5月

管理場所:半日陰の湿地

耐暑性(弊社で経験済みの温度):25℃

耐寒性(弊社で経験済みの温度):-15℃

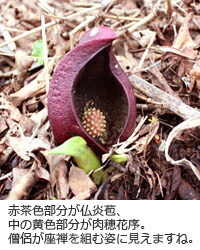

ザゼンソウは、山中の湿地帯に群落する早春の花です。栽培が困難なことから、早春の自生地は観光地としてとてもにぎわいます。春に開花し、開花後は葉を大きく広げます。夏には葉が枯れ、休眠の状態となります。休眠期は筍のような姿です。外側の赤茶色い花を包む部分は仏炎苞(ぶつえんほう)と呼ばれる葉の一種です。この仏炎苞を、仏像の光背、中の肉穂花序を座禅を組んだ達磨大師にみえることから、「座禅草(ザゼンソウ)」と名前ついたそうです。

■育て方などの詳細は、

パソコンは、下方向↓へスクロール

スマホ・タブレットは、↓の[商品情報をもっと見る]をクリック

■在庫数について

正確な在庫数はカートに入れた後、カートマークをクリックで確認できます。

学名:Symplocarpusfoetidus(L.)Salisb.ex W.P.C.Barton[1]

別名:ダルマソウ(達磨草)

分類:サトイモ科ザゼンソウ属 湿地性植物 耐寒性多年草

開花時期:4〜5月

管理場所:半日陰の湿地

耐暑性(弊社で経験済みの温度):25℃

耐寒性(弊社で経験済みの温度):-15℃

ザゼンソウは、山中の湿地帯に群落する早春の花です。栽培が困難なことから、早春の自生地は観光地としてとてもにぎわいます。春に開花し、開花後は葉を大きく広げます。夏には葉が枯れ、休眠の状態となります。休眠期は筍のような姿です。外側の赤茶色い花を包む部分は仏炎苞(ぶつえんほう)と呼ばれる葉の一種です。この仏炎苞を、仏像の光背、中の肉穂花序を座禅を組んだ達磨大師にみえることから、「座禅草(ザゼンソウ)」と名前ついたそうです。

■育て方などの詳細は、

パソコンは、下方向↓へスクロール

スマホ・タブレットは、↓の[商品情報をもっと見る]をクリック

■在庫数について

正確な在庫数はカートに入れた後、カートマークをクリックで確認できます。

●商品情報

#山野草 #耐寒性多年草 [湿地性植物]

和名:座禅草

学名:Symplocarpus foetidus (L.) Salisb. ex W.P.C. Barton[1]

別名:ダルマソウ(達磨草)

●お届けについて

開花予定の素掘り苗です。すでに花芽を持っている裸苗をお届けします。

●商品説明

ザゼンソウは、山中の湿地帯に群落する早春の花です。栽培が困難なことから、早春の自生地は観光地としてとてもにぎわいます。ザゼンソウの草姿は独特で、似ている植物には、同じのサトイモ科の植物ミズバショウがよく比較されます。以前は多くの湿地で見られましたが、最近では開発などによって湿地が減少しており、絶滅危惧種に指定されている地域もあります。

春に開花し、開花後は葉を大きく広げます。この時にお礼肥として固形肥料か鶏糞堆肥を周りにかけます。夏には葉が枯れ、休眠の状態となります。休眠期は筍のような姿です。外側の赤茶色い花を包む部分は仏炎苞(ぶつえんほう)と呼ばれる葉の一種です。大きさは10〜20センチ。この仏炎苞を、仏像の光背、中の肉穂花序を座禅を組んだ達磨大師にみえることから、「座禅草(ザゼンソウ)」と名前ついたそうです。別名に「達磨草(ダルマソウ)」ともいいます。また英語では、独特のにおいから「Skunk Cabbage(スカンクキャベツ」と呼ばれます。花後、赤茶色の花姿は溶けてなくなり、変わりに脇から出る緑色の葉が大きく成長します。

姿形から不思議な魅力のあるザゼンソウですが、植物には珍しい「発熱する植物」としても有名です。ザゼンソウの花(中の黄色の部分)は肉穂花序(にくすいかじょ)と呼ばれる花弁のない花がたくさん集まり棒状になっています。開花時、この肉穂花序が25℃程度まで発熱します。周囲の氷雪を溶かして顔を出し、花を咲かせます。また、なんともいえない独特のにおいを発します。こうして早春には少ない虫を誘い、受粉をおこないます。花の様を座禅に見立てて名づけられました。水芭蕉と同じような場所に自生していますが、水芭蕉よりもはるかに栽培難度が高い植物です。

●分類

サトイモ科ザゼンソウ属 湿地性耐寒性多年草

●開花時期

4〜5月

●育て方

《庭植えの場合》

庭植え(土植え)をお勧めします。明るい半日陰の湿った場所に植えます。湿気のある川辺、湧水の上、池のほとりなどが理想です。なるべく涼しい場所を選びましょう。

植え付け後、ザゼンソウは苗が自分で土の中にもぐったり出てきたりします。夏には葉が溶けて、地上部分はなくなりますが、耐寒性多年草ですので翌春またつぼみが表土から出てきます。植え付けた場所を掘り返したり踏まないよう棒などで印をつけておくことをお勧めします。

《鉢植えの場合》

通年、明るい半日陰で管理します。湿地に生える植物なので、それに近い環境で育てるのがいいでしょう。

鉢は1つの株に対して6号鉢程(直径20cmを目安に)の深鉢が良いでしょう。花後に葉が大きく育つため、あらかじめ大きめの鉢に植え付けます。

用土の目安は「腐葉土4:山野草用培土6」。鉢底に炭を入れると水はけが良くなり根腐れ防止にもなります。

鉢植えの場合は根は水の中にいるようにします。ひとまわり大きい容器に水を張って鉢の半分程が常に浸る状態にしましょう。3日に一度水の入れ替えをします。

●肥料

花後にお礼肥として固形肥料を2〜3個、株の周囲に埋めこみます。鶏糞堆肥でも良いでしょう。

どちらの場合も株に肥料が直接当たらぬようにしてください。