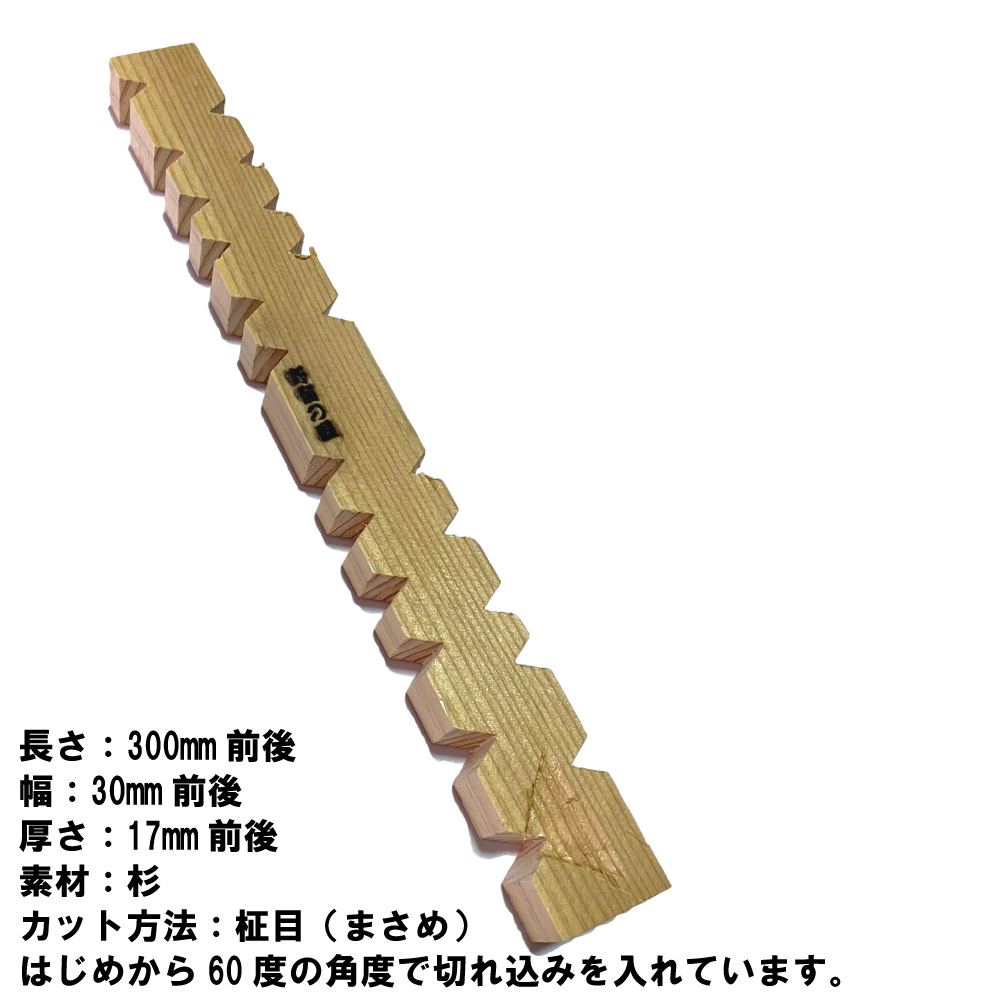

ユミキリ・ヒモキリ用専用ヒキリイタ 4本入 杉 柾目 野宿の匠 焚き火 火起こし ファイヤースターター cpt-m102b

2,200

基本的なことは1、適切な道具作り 2、作業姿勢、3、スタミナ配分。

2の作業姿勢は、火切り板が動かないように足でしっかり押さえ、切れ込み部分が下に敷いている板に隙間がない状態を確認してから作業してください。作業中も火切り板が動いてはいけません。

弓キリ・式発火法で使用する道具は、弓、火切り杵、杵を上から抑えるハンドピース、火切り板(臼)、火種を炎にするための火口(この場合の火口は火打金の火口とは意味合いが違います。)、火種を火口に移す際に下に敷くもの(葉っぱや板など)、6点が必要です。

紐キリの場合は弓の代わりに、ヒモとなります。

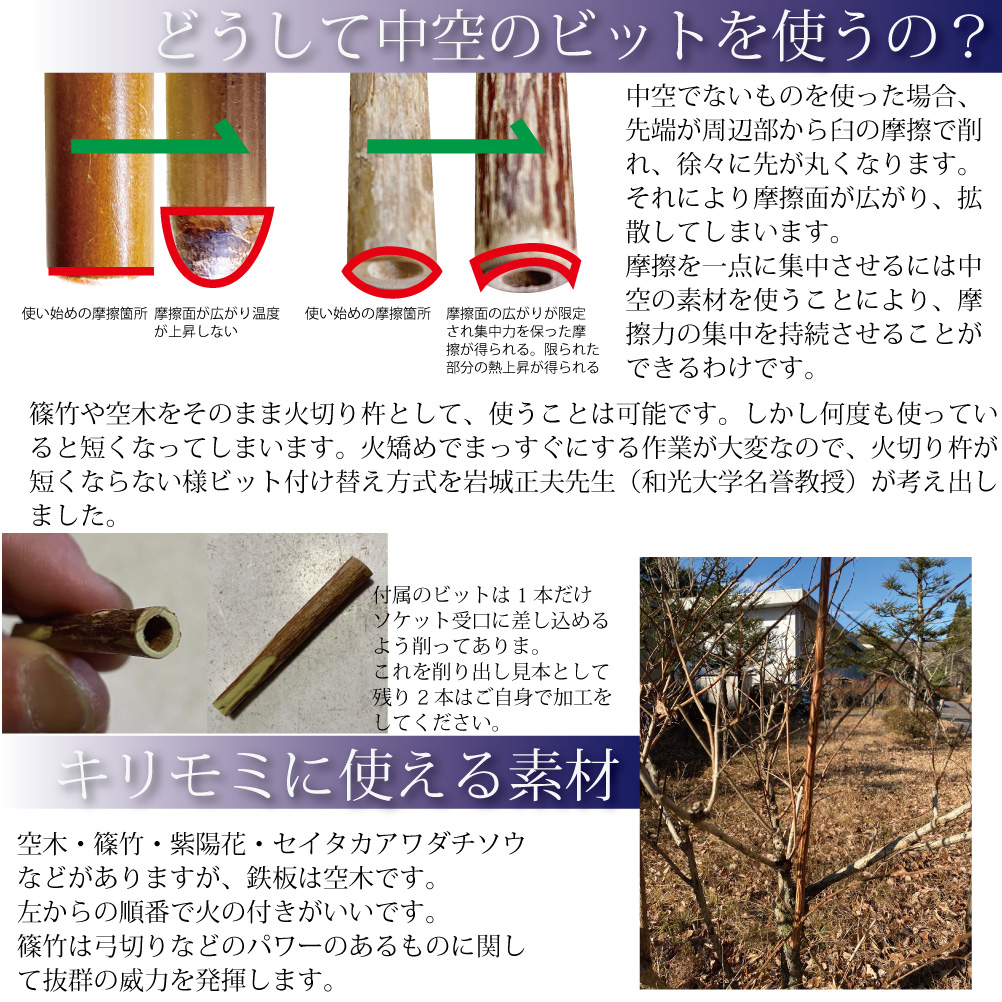

火切り杵は曲がりの少ないもの。篠竹、ウツギの枝が最適です。中空素材が向いていることはご存知と思います。いずれも曲がりが必ずありますから、火で炙り、曲がりをある程度、修正してから使用します。ブレがあると先端部分が定まりません。篠竹の場合、滑り易いので刃物で溝を刻み入れた方が良いです。

先端部分の直径が、とってもとっても重要です。10mm-13mmミリ。キリモミよりも少し太いくらいがオススメです。たった1〜2ミリの寸法でも違いがあります。

2の作業姿勢は、火切り板が動かないように足でしっかり押さえ、切れ込み部分が下に敷いている板に隙間がない状態を確認してから作業してください。作業中も火切り板が動いてはいけません。

弓キリ・式発火法で使用する道具は、弓、火切り杵、杵を上から抑えるハンドピース、火切り板(臼)、火種を炎にするための火口(この場合の火口は火打金の火口とは意味合いが違います。)、火種を火口に移す際に下に敷くもの(葉っぱや板など)、6点が必要です。

紐キリの場合は弓の代わりに、ヒモとなります。

火切り杵は曲がりの少ないもの。篠竹、ウツギの枝が最適です。中空素材が向いていることはご存知と思います。いずれも曲がりが必ずありますから、火で炙り、曲がりをある程度、修正してから使用します。ブレがあると先端部分が定まりません。篠竹の場合、滑り易いので刃物で溝を刻み入れた方が良いです。

先端部分の直径が、とってもとっても重要です。10mm-13mmミリ。キリモミよりも少し太いくらいがオススメです。たった1〜2ミリの寸法でも違いがあります。

・プロローグ

人類が他の動物と違うのは、1.直立2足歩行。2.言葉を使いコミュニケーションをとる。3.火を自由に扱える。

そして、人類の歴史で最も長い時間、生活の中で使われてきた、着火方法が「弓切り」。

日本では「アイヌ民族」アラスカ先住民族「イヌイット」北米先住民族「ネイティブアメリカン(インディアン)」などが使っていた。

・商品説明

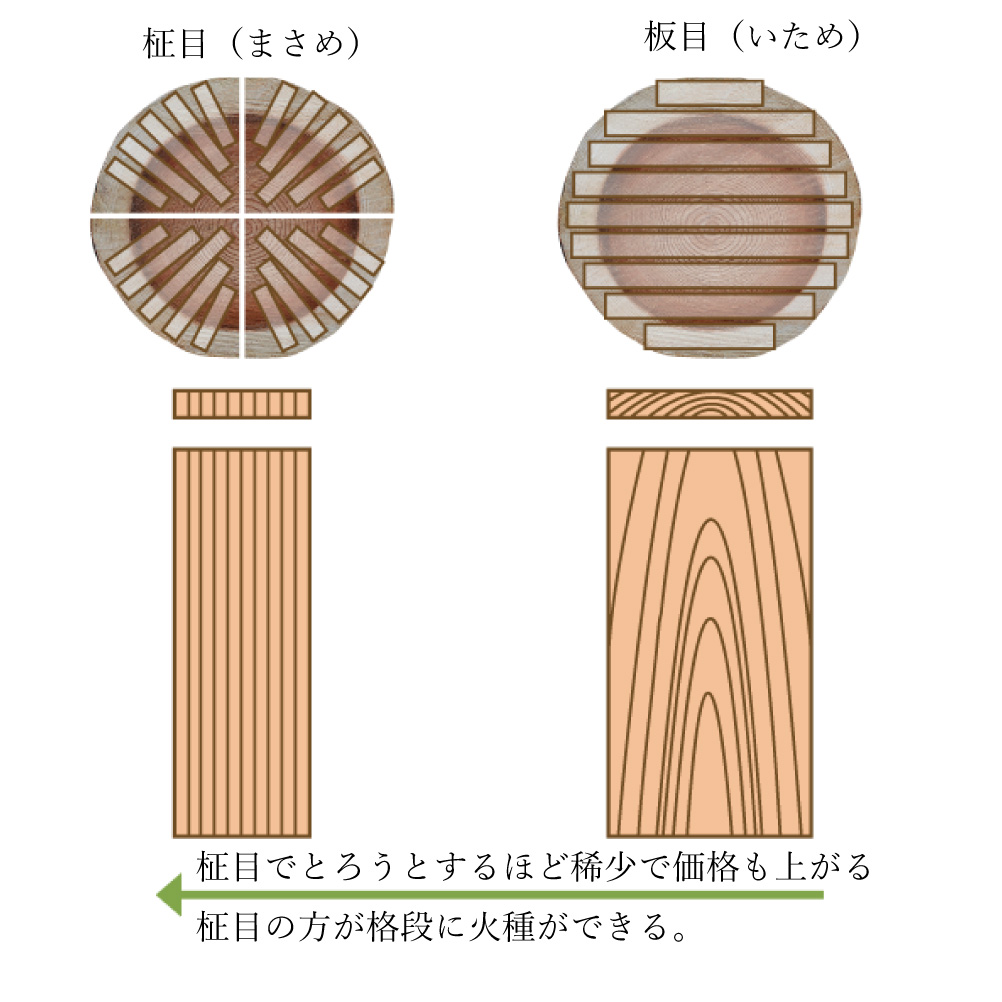

火切り板の大切なポイントは柾目(まさめ)の板を切り出すこと。

柾目(まさめ)と板目(いため)の違いは?

実践編・画像だけでは説明しきれないので、是非Youtube動画をご覧ください

Youtube検索窓で「野宿の匠 弓キリ」のキーワードで探せます。

加速度的に上達します。おすすめは、ご自身のフォームをスマホで動画撮影すること。

そしてYoutube動画との比較で、自分のフォームの癖に気が付くことかな?

右利きの方の場合は左足の膝に、左ひじを付けてブレ防止の安定性を図るのが上達のコツです。

火切り板ですが、材質は杉が最適です。

柔らかい素材が良いですが、柔らかければ柔らかいほど良い訳ではありません。

硬さのバランスがあります。杉ならば何でも良い訳ではありません。

杉の中でも粘り強いものがあります。

臼をナイフで加工する際に良く研いだ刃物を使用しているにも関わらず、切り欠きが潰れたようになってしまう。

刃物の切れが悪いものがたまにあります。そのような杉の火切り板は、火種の出来が悪い印象があります。

木目を観察してください。板に走っている年輪が縦方向に入っているものを選びます。いわゆる柾目(まさめ)です。

しかも目があまり詰んでいない、木目の間隔の広いものを選び使用します。

キリモミの火切り板の理想は10ミリ、なければ9〜11ミリの厚みです。厚いものは掘り込んで、厚みを調整してください。

弓錐の場合は、火切り板の理想は15ミリ、なければ12〜20ミリの厚みです。

厚いものは掘り込んで、厚みを調整してください。

火を起こすだけならばこの厚みでも許容範囲内ではあります。より効率の良いのはこの厚みです。

厚みがありすぎると木屑が落下する際に冷めやすく、散らばり易いために、蓄熱する妨げになる為です。

逆に薄すぎると火種が出来る前に貫通してしまいます。

ハの字の開き具合も、キリモミはやや狭めて。弓錐、紐錐は幅を広めに。

火切り杵の先端が早く安定します。火切り臼角度の理想はキリモミは60°弓錐・紐錐は90°〜110°

臼の加工は左右対象になるように、丁寧に削り、特に切れ込みの傾斜が滑らかに下がっていくようにします。

キリモミに比べビットが太いので、臼も広めに作ります。良く研いだ刃物で角をしっかり出してやることが大切です。

火切り杵の回転運動は、外周部分が最も摩擦されています。そのために中空素材が適しています。

中空素材でない火切り杵で試してみると、中心部分が温度が上がらず、外側は温度がより早く上がる為に、外側が削られて次第に鉛筆状に尖ってきます。

中心部分が密な素材だと、温度上昇の妨げになるのですね。故に篠竹、ウツギの枝のような中空素材をこぞって使用しているわけです。

火種となる木屑は火切り杵と火切り臼のお互いに摩擦により、削り取られたものです。

押し付ける圧力は、キリモミと比べ、ハンドピースをぶれない様に抑える程度で問題ありません。

スタミナ配分は、いづれ何度もやっていると身体が覚えます。

まず、火切り杵の先端部分の装着時に、いきなり確認せずに弓キリ作業に入ってしまう。これは駄目です。

先端部分を装着したら、火切り杵の後端から装着した先端までのラインを観察してください。

おそらく、火切り杵の本体のラインは真っ直ぐにはならないまでも、ある程度は直線が出ていると思います。

しかし、装着した先端部分からかなりの確率で、曲がって装着した状態になっていると思います。

ブレがないにこしたことはありません。

四角に先端部分を削っているならば、一番真っ直ぐに近い状態になるように削ります。

4面の全ての面、つまり90度回転させて差し込み直します。

再度、火切り杵と先端部分のラインを確認してください。一番良いライン取りのところで先端部品を装着してください。

さらにぐらつきがないか指先で左右に力を加えてみてください。ぐらぐらするようだと作業に使えません。

この調整は以外に難しいです。ナイフで削って調整します。

それには、様々なサイズ(太さ)の先端部分のパーツを潤沢に用意しておく必要があります。

キリモミと違ってパワーがあるのでビットの長さは比較的短いものが好ましいです。

キリモミを6cmの長さのビットを使うならば弓キリは3cm-4cmのビットで問題ありません。

その方がぶれが起きにくいです。

火切り板は30センチぐらいが扱いやすいと思います。作業時に火切り板が浮きあがったりすることは厳禁です。

7ミリの板厚だと2〜3ストロークで火種を作らないと貫通すると思います。

弓キリの作業中、革テープは弓を押すと杵の下に下がり、引くと杵の上に上がっていきます。

この動作になれるのに時間が必要です。あとは身体で覚えること。

「理論と実践のギャップ」を知ること。頭で理解したつもりでも、実際にやってみると思い通りに行かない。

このことを体感する。やってみて身に沁みますよね。何度も繰り返しているうちに、ひとりでに勝手に身体が覚えて身につくのですね。

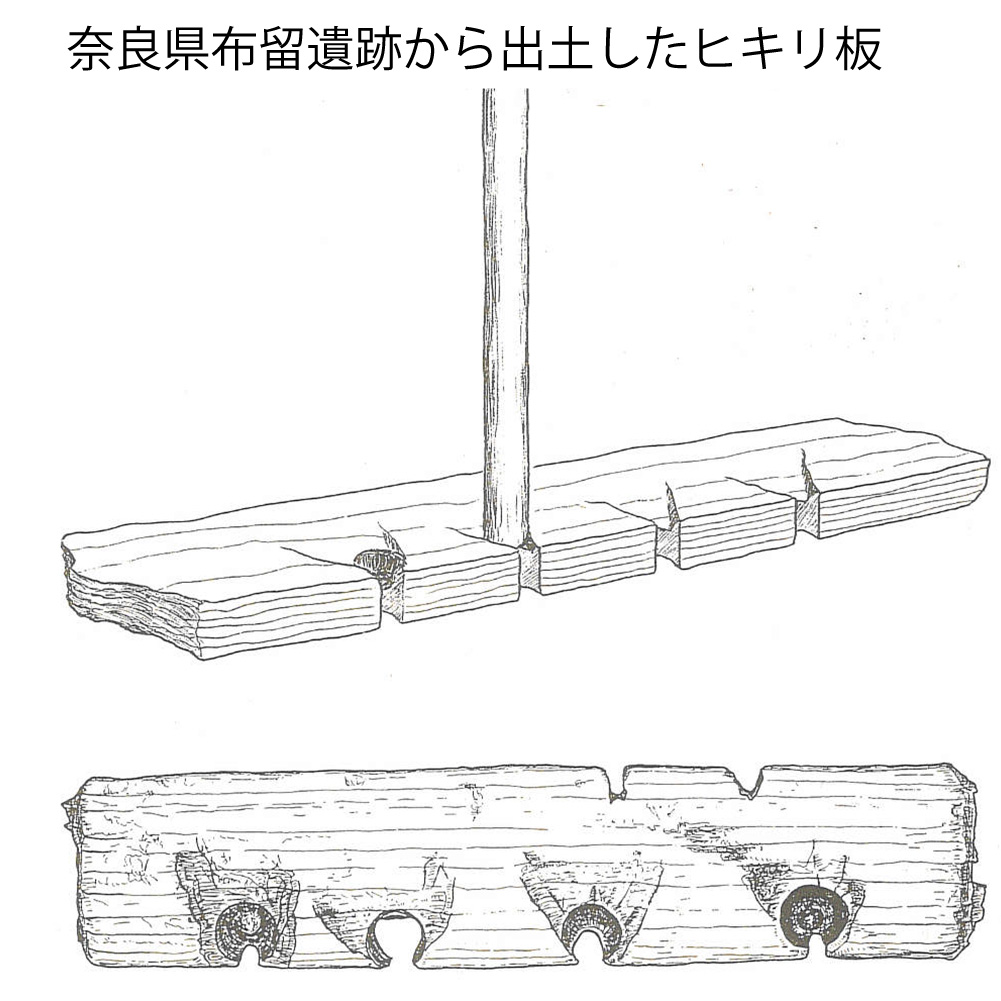

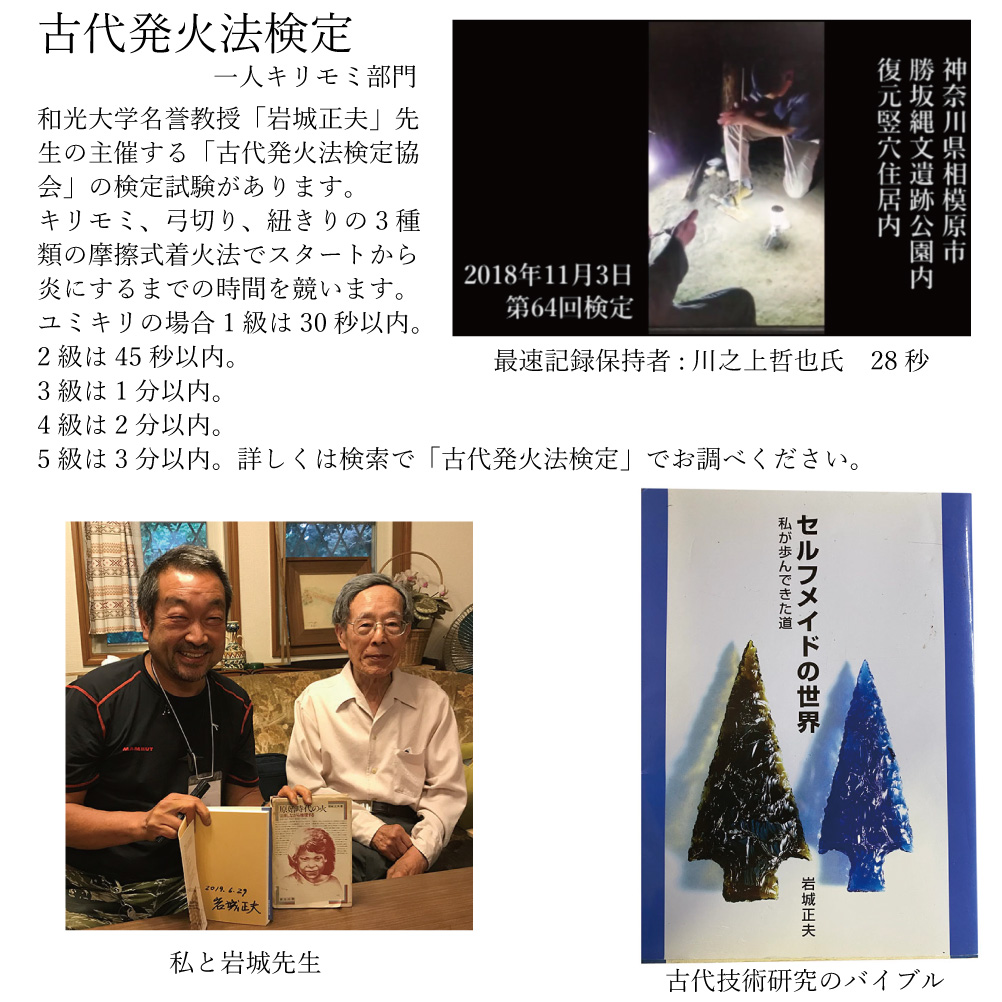

岩城先生のやってこられたことは「古代技術復元実験」と岩城先生自身が命名されています。

実験考古学と似ているのですが、違いは熟練の域に達するまでやること。つまり火起こしでいえば、ただ火が起きた、起こせた、これだけでは不十分。

これだけでは本質が分からない。つまり作業に慣れること、回数を重ねること、汗水垂らして体得すること。

簡単なようで難しく、難しいようで簡単、いつも火起こしを通じて思っていることです。

大の大人が、夢中になれる魅力が古代の火起こしにはありますね。

こんなやり取りを目にして、興味をもって、やってみようとゆう人が一人でも居てくれたら良いなと思いますね。

免責事項

■屋外で行う

■水や消火器を用意する

■バンドエイドなどの傷テープも用意してください

頑張りすぎて手の皮がむけます。

■対象年齢

18歳以上となります。

それ以下のお子様については、大人が同伴するか教育指導者の指導に従ってご利用ください。

・ブランドライセンス情報 (このブランドの全商品とブランド説明を見るにはこちら)