奥能登塩 300g 2袋 石川県 輪島産 メール便 送料無料 能登半島 海水で作る 海塩 中道商店

2,808

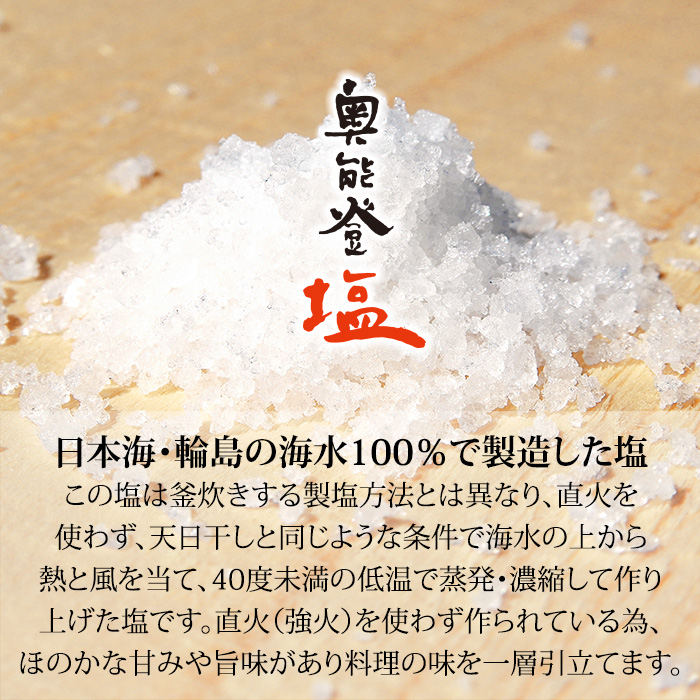

奥能登・輪島の自然と海が作った海のミネラルそのままの美味しい塩300g入を2袋、メール便を利用しお得な送料無料でお届けします。奥能登塩は輪島の海水100%で製造され、塩に角が無く魚料理や和食には抜群に相性が合います。

名称:塩

原材料名:海水(石川県輪島沖)

内容量:300g入り×2袋

製塩方法:室内低温自然蒸発結晶法

※自然由来の微量の海藻(褐色の不純物)が稀に含まれる場合がありますが、必要に応じて除去してご使用下さい。

※開封後に高温多湿での保存は、塩の結晶が変化しやすくなるので、なるべく避けて下さい。

製造者:株式会社中道商店 輪島市新橋通8-15-1

販売者:有限会社マルヤ水産 加賀市田尻町浜山2-11

栄養成分表示(100g当り)※表示値は目安です。

エネルギー :0kcal

タンパク質 :0g

脂質 :0g

炭水化物 :0g

塩分相当量 :89.4g

マグネシウム:246mg

カルシウム :112mg

カリウム :89.7mg

名称:塩

原材料名:海水(石川県輪島沖)

内容量:300g入り×2袋

製塩方法:室内低温自然蒸発結晶法

※自然由来の微量の海藻(褐色の不純物)が稀に含まれる場合がありますが、必要に応じて除去してご使用下さい。

※開封後に高温多湿での保存は、塩の結晶が変化しやすくなるので、なるべく避けて下さい。

製造者:株式会社中道商店 輪島市新橋通8-15-1

販売者:有限会社マルヤ水産 加賀市田尻町浜山2-11

栄養成分表示(100g当り)※表示値は目安です。

エネルギー :0kcal

タンパク質 :0g

脂質 :0g

炭水化物 :0g

塩分相当量 :89.4g

マグネシウム:246mg

カルシウム :112mg

カリウム :89.7mg

暖流の対馬海流と寒流のリマン海流が混じり合い、魚介類や海藻の宝庫として知られる能登・輪島。そこは、今でも四季折々に海女さんがアワビ・サザエ・テングサ・ワカメなどを素潜りで収穫する「海女の海」です。清浄で滋味あふれるその海水から「奥能登塩」は生まれます。 世界でも珍しい「室内低温自然蒸発結晶法」 日本では明治時代より専売制とされてきた塩が2002年に自由化されると、産地や製法は爆発的に増えました。現在日本で流通している塩は2000種類以上といわれています。原料や製法は以下の表のように大別することができます。

ゲランドの塩に学び、さらにその先へ 「奥能登塩」はゲランドの塩の製法を参考に開発されました。ゲランドの塩とは、フランスのブルターニュ半島の根っこに位置している塩田で作られた塩のことで、美味なる海塩として有名です。ここの海もまた輪島と同じく、多くの魚や海藻が集まる豊かな漁場となっているのです。ところが太陽光と風によって自然に結晶化した塩を収穫するゲランドの塩は、天候によって生産量が左右されるという難点がありました。「奥能登塩」を安定供給するために考え出されたのが、天候に左右されない室内で海水に体温と同程度の熱と風を当て、ゆっくりと結晶させる「室内低温自然蒸発結晶法」だったのです。 | |||||||||||||||