桜 盆栽 さくら サクラ しだれ桜 枝垂桜 シダレ ミニ盆栽 ギフト プレゼント 誕生日 結婚記念日 お供え 卒業 入学 送料無料 鉢植え 花ギフト

6,580

桜 盆栽 さくら サクラ しだれ桜 枝垂桜 シダレザクラ ミニ盆栽 ギフト プレゼント 誕生日 結婚記念日 お供え 卒業 入学 送別 陶器鉢 送料無料 鉢植え 苗木 さくら 室内 しだれ桜 桜の木 おしゃれ 盆栽鉢 小品盆栽 啓翁桜 花 花ギフト

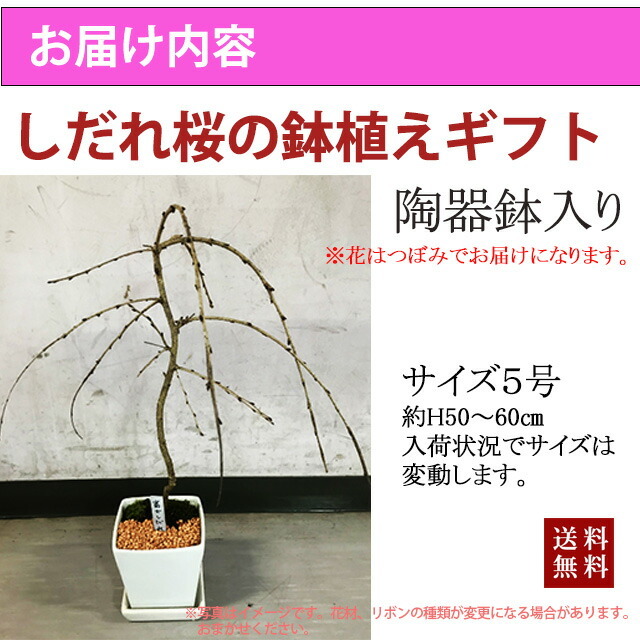

| しだれ桜の鉢植えギフト | |||||||||||||

枝垂れ桜(シダレザクラ)の特徴 | |||||||||||||

枝垂れ桜(シダレザクラ)の栽培環境 | |||||||||||||

しだれ桜の発送は2月上旬〜3月頃まで、無くなり次第終了です。 しだれ桜の花言葉 | |||||||||||||

| |||||||||||||

| |||||||||||||

| |||||||||||||

| |||||||||||||

| |||||||||||||

| |||||||||||||

| |||||||||||||

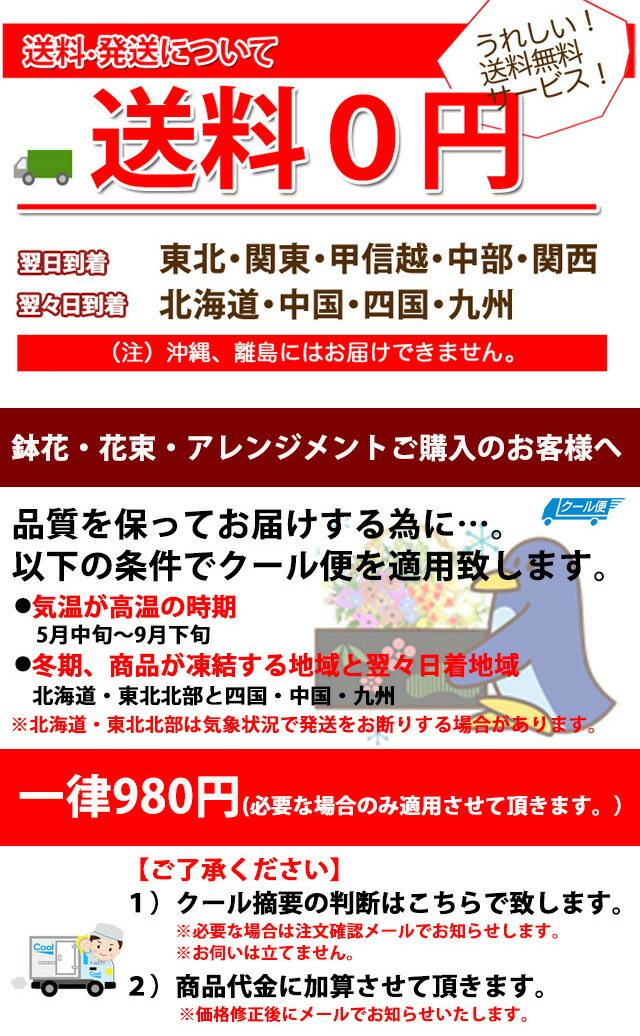

しだれ桜の発送は2月上旬〜3月頃まで、無くなり次第終了です。 |