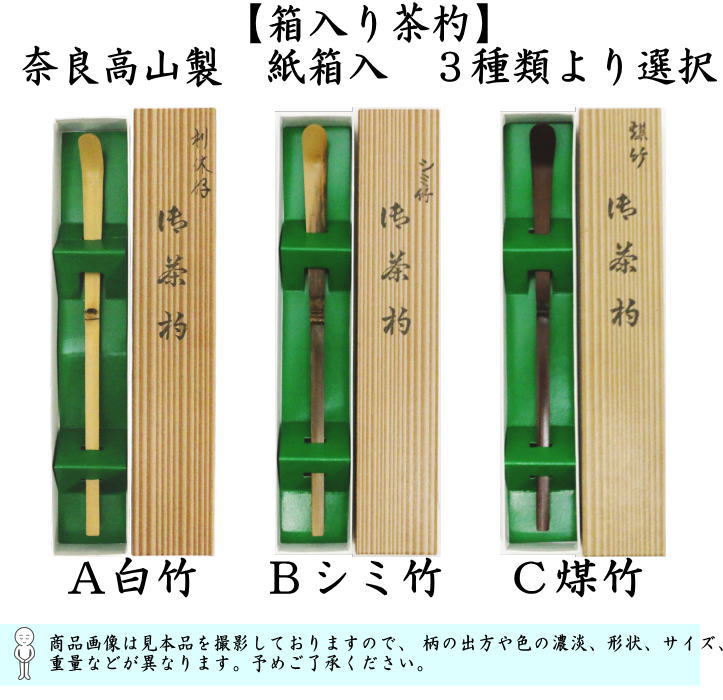

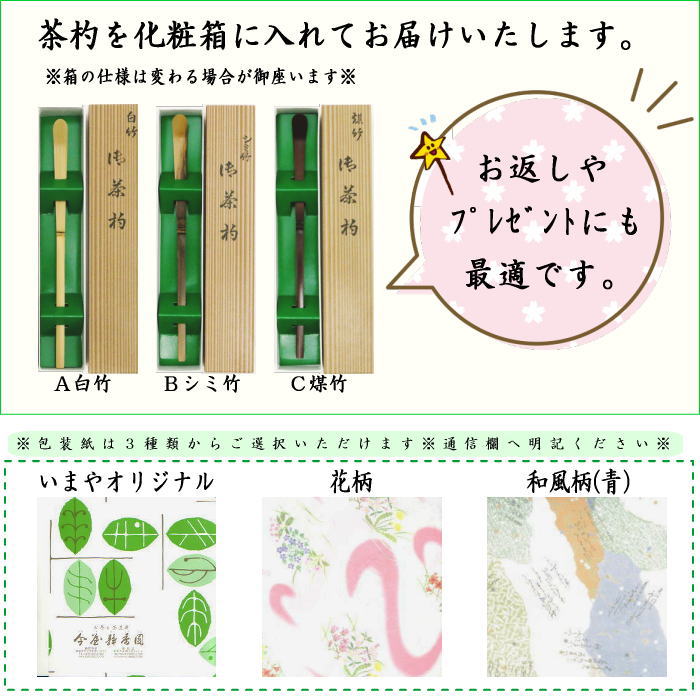

茶道具 茶杓 上 白竹又は古竹(染竹風)又は煤竹 奈良高山製 紙箱入 茶道

3,300

●メール便不可

上茶杓 白竹又は古竹(染付風)又は煤竹<br>

生産地:国産(奈良高山製)

箱:紙箱

注意:特に古竹:染竹は色・景色(模様)などは写真と異なる場合があります。

備考:在庫ありの場合(注文日〜3日以内の発送可能)

上茶杓 白竹又は古竹(染付風)又は煤竹<br>

生産地:国産(奈良高山製)

箱:紙箱

注意:特に古竹:染竹は色・景色(模様)などは写真と異なる場合があります。

備考:在庫ありの場合(注文日〜3日以内の発送可能)

谷村弥三郎作(翠華園)

通産大臣指定伝統工芸師

奈良高山製

|

【茶杓削り】

【京都工芸研究会 高野宗陵作(高野忠男) 】

茶杓(利休型)の主な制作手順を示します。(「茶杓教室テキスト」(高野竹工株式会社)より)

(材料の準備1)竹を油抜きし乾燥させる。

↓

(材料の準備2)茶杓の寸法にあわせて,材料を切り出す。

↓

(材料の準備3)水につけ繊維を柔らかくしてから,ローソクの火で櫂先となる部分をまげる。

↓

1:茶杓の全長:鉛筆で182ミリの箇所に印をつけ,印のところで切断する。

2:櫂先を幅11ミリ程度になるまで削る。

3:茶杓を逆手に持ち,ヨウ(裏側部分)から表皮に向けて削り,節で止める。

これを繰り返し,節の位置で幅8ミリに仕上げる。

4:おっとりを持ち,反対側を3と同様に節まで削る。節に残った屑は削り取る。

5:おっとり部分をナイフで削り,幅7ミリに仕上げる。

6:3〜5を数度繰り返して形を作る。

7:櫂先を削り丸くする。ヨウを削り,切っ先を薄く仕上げる。

8:裏側の角をナイフで削り取る。

9:サンドペーパー等で角を丸くして形を整える。

10:切止。ナイフで一気に行う。完成。