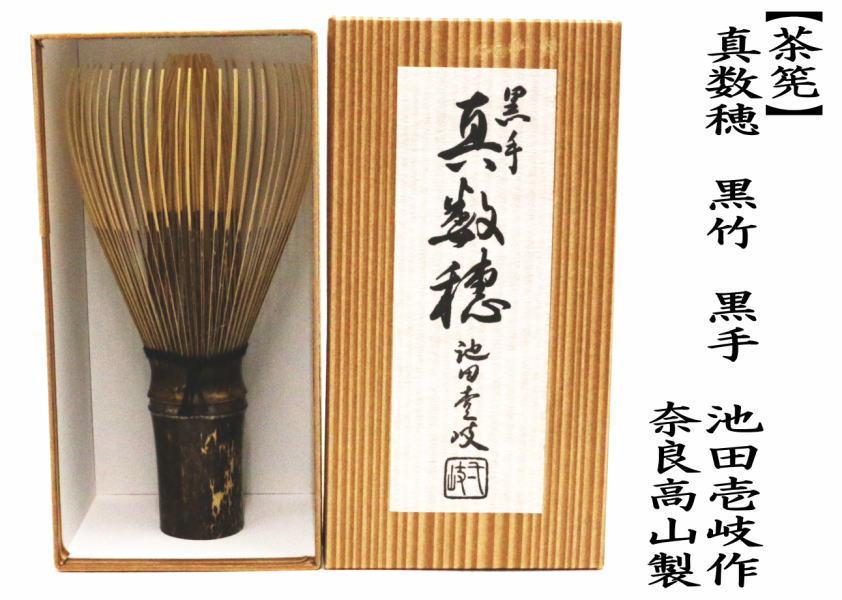

茶道具 茶筌 茶筅 茶せん 真数穂 黒竹 黒手 池田壹岐作 池田壱岐作 奈良高山製 茶道

7,832

●持ち手やや細なので、女性やお子様などにおすすめ

【茶筅の国産製と海外製の違い】

・国産は国内産の淡竹(はちく)を使用し、竹を冬期間に刈り取り、1年以上寝かせて、乾燥させて製品化します。

海外製の物は、乾燥させていないため、防腐剤、防カビ剤などが使用されていることがあります。

・製造方法にも違いがあります。

味削り(茶筅の穂先を薄く削っていく工程)を国産の茶筅は、職人が一本ずつ、小刀でそぐように薄くしていきますが、海外では、味削りをやすりで行います。

やすりで削るほうが、簡単で早くできますが、穂先の表面に細かい傷が残るため、穂先が折れやすくなります。

<hr>

●常穂/約65本(数穂と同等、穂先がやや少ない)

作者:翠華園 谷村彌三郎作

奈良高山製品:竹栄堂 久保栄吉作

駒吉商店(久保建裕)

(通産大臣指定伝統工芸師)

注意:通常作者はどちらかで送らせていただきますが、他の方になる場合もございます。

素材:奈良高山製

箱:化粧箱

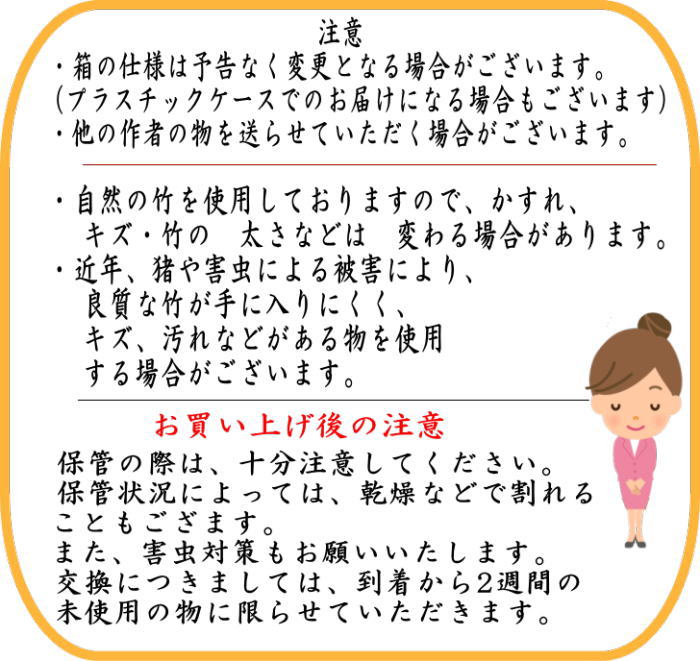

注意:箱の仕様は予告なく変更となる場合がございます。

プラスチックケースでお届けする場合ごございます。

【茶筅の国産製と海外製の違い】

・国産は国内産の淡竹(はちく)を使用し、竹を冬期間に刈り取り、1年以上寝かせて、乾燥させて製品化します。

海外製の物は、乾燥させていないため、防腐剤、防カビ剤などが使用されていることがあります。

・製造方法にも違いがあります。

味削り(茶筅の穂先を薄く削っていく工程)を国産の茶筅は、職人が一本ずつ、小刀でそぐように薄くしていきますが、海外では、味削りをやすりで行います。

やすりで削るほうが、簡単で早くできますが、穂先の表面に細かい傷が残るため、穂先が折れやすくなります。

<hr>

●常穂/約65本(数穂と同等、穂先がやや少ない)

作者:翠華園 谷村彌三郎作

奈良高山製品:竹栄堂 久保栄吉作

駒吉商店(久保建裕)

(通産大臣指定伝統工芸師)

注意:通常作者はどちらかで送らせていただきますが、他の方になる場合もございます。

素材:奈良高山製

箱:化粧箱

注意:箱の仕様は予告なく変更となる場合がございます。

プラスチックケースでお届けする場合ごございます。

|

【茶筅の国産製と海外製の違い】

・国産は国内産の淡竹(はちく)を使用し、竹を冬期間に刈り取り、1年以上寝かせて、乾燥させて製品化します。

海外製の物は、乾燥させていないため、防腐剤、防カビ剤などが使用されていることがあります。

・製造方法にも違いがあります。

味削り(茶筅の穂先を薄く削っていく工程)を国産の茶筅は、職人が一本ずつ、小刀でそぐように薄くしていきますが、海外では、味削りをやすりで行います。

やすりで削るほうが、簡単で早くできますが、穂先の表面に細かい傷が残るため、穂先が折れやすくなります。

【谷村丹後】(和北堂)

室町時代後期に、大和鷹山の城主鷹山大膳介頼栄の次男であった鷹山宗砌が、連歌を通じ親交のあった、当時の奈良称名寺住職、村田珠光のアドバイスを得て、茶筅を創案したと伝えられています。

その茶筅作りの技法を、鷹山家の家臣に伝授し、鷹山家没落後、地名も『鷹山』から『高山』に改まり、茶筅作りが生業となりました。

その後茶道の隆盛と共に需要も高まり、豊臣秀吉や徳川幕府によって保護産業として優遇され、当家におきましては、徳川将軍家御用茶筅師として『丹後』の名が記録され、将軍家以外にも禁裏仙洞御所や、公家、諸大名への納入の際に使用された『何々御用』と書かれた木札や提灯箱が残されています。

16世紀には幕府より官許があり、1716年には京都 所司代より先人である丹後も含め13人に苗字帯刀が許されます。

今も、 一子相伝の制度を継承しております。

【7代 池田壹岐(いけだ いき)】茶せん師

1949年昭和24年1月 奈良県高山町生まれ

20歳ころより茶せん作りを始める

1976年昭和51年 7代 池田壹岐を継ぐ

2014年平成26年12月23日 ご逝去されました

------------------------------

【池田家】

大和高山の里で、代々「壹岐(いき)」の名を継ぐ池田家は、古くから表千家流煤竹(すすだけ)の茶せんを作ってまいりました。

茶せん作りの里として知られる大和高山(現・奈良県生駒市高山町)では、全国で使われる茶せんの九割が作られております。

| 作者 | 翠華園 谷村彌三郎作 竹栄堂 久保栄吉作 駒吉商店(久保建裕) (通産大臣指定伝統工芸師) 注意:通常作者はどちらかで送らせていただきますが、他の方になる場合もございます。 |

| 素材 | 奈良高山製 |

| 箱 | 化粧箱 注意:箱の仕様は予告なく変更となる場合がございます。 プラスチックケースでお届けする場合もございます。 |

| (R6/野棒谷/輪山駒)(・4315) | |