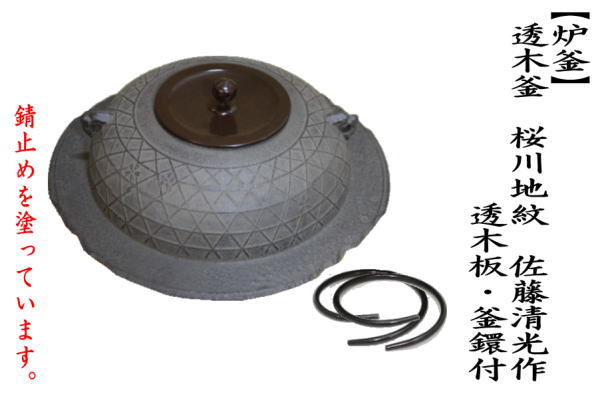

茶道具 炉釜 炉用釜 透木釜 桜川地紋 佐藤清光作 透木板 釜鐶付き 茶道

129,800

●錆止めを塗っています。

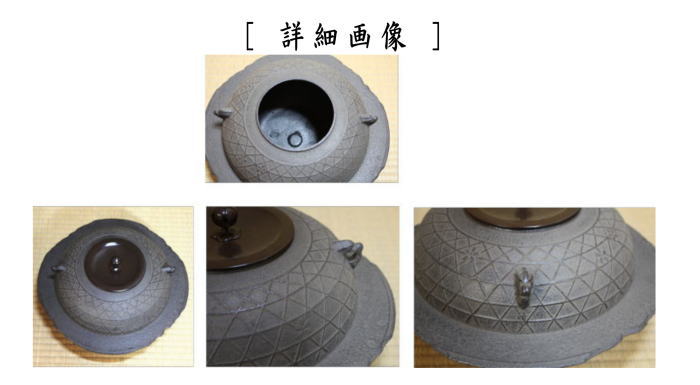

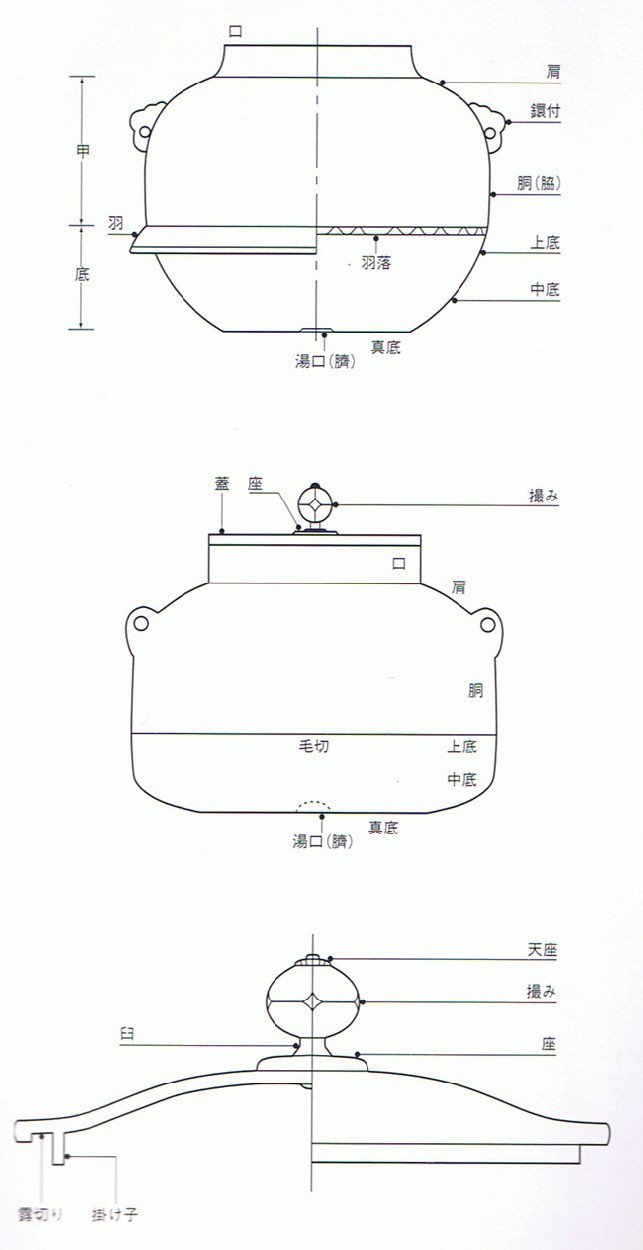

●透木釜(すきぎがま)とは…茶の湯釜の形状のひとつで、平たくて羽がついている形の釜です。

五徳を用いないで風炉または炉に釜を掛けるとき、通風をよくするために風炉または炉と釜との間にすきまをつくるために、風炉または炉の縁に置く拍子木形の木片のことを透木(すきぎ)といい、釜の羽をこの木の上に乗せて釜を支えるところから、透木にあててかける釜のことをいいます。

----------

サイズ:約横32×高14cm

約口径11.5cm

素材:蓋(唐銅[唐金])

本体(鉄製)

作者:佐藤清光作

----------

【8代】

日本工芸会正会員

大正05年 山形市に生まれ

昭和28年 日展に初入賞

平成01年 斎藤茂吉文化賞受賞

平成04年 勲六等瑞宝章受賞

平成08年 死亡

----------

付属品:透木板

釜鐶

箱:木箱

備考:在庫ありの場合(注文日〜3日以内の発送可能)

●透木釜(すきぎがま)とは…茶の湯釜の形状のひとつで、平たくて羽がついている形の釜です。

五徳を用いないで風炉または炉に釜を掛けるとき、通風をよくするために風炉または炉と釜との間にすきまをつくるために、風炉または炉の縁に置く拍子木形の木片のことを透木(すきぎ)といい、釜の羽をこの木の上に乗せて釜を支えるところから、透木にあててかける釜のことをいいます。

----------

サイズ:約横32×高14cm

約口径11.5cm

素材:蓋(唐銅[唐金])

本体(鉄製)

作者:佐藤清光作

----------

【8代】

日本工芸会正会員

大正05年 山形市に生まれ

昭和28年 日展に初入賞

平成01年 斎藤茂吉文化賞受賞

平成04年 勲六等瑞宝章受賞

平成08年 死亡

----------

付属品:透木板

釜鐶

箱:木箱

備考:在庫ありの場合(注文日〜3日以内の発送可能)

|

透木釜(すきぎがま)とは

茶の湯釜の形状のひとつで、平たくて羽がついている形の釜です。

五徳を用いないで風炉または炉に釜を掛けるとき、通風をよくするために風炉または炉と釜との間にすきまをつくるために、風炉または炉の縁に置く拍子木形の木片のことを透木(すきぎ)といい、釜の羽をこの木の上に乗せて釜を支えるところから、透木にあててかける釜のことをいいます。

【6代 佐藤】

明治の頃より茶の湯釜を造る

【8代 佐藤清光】

日本工芸会正会員

1916年大正05年 山形市に生まれ

1953年昭和28年 日展に初入賞

1989年平成01年 斎藤茂吉文化賞受賞

1992年平成04年 勲六等瑞宝章受賞

1996年平成08年 死亡

釜・茶の湯では一年が炉の季節・風炉の季節と大きく二つに分かれます。

利休七ヶ条〜夏はすずしく冬はあたたかく〜

炉は立冬の節に開け立夏に閉じるのが標準。

- 西の芦屋釜・東の天命釜、そして京釜と移りその釜の亭主の心を松風の声として客をもてなします。

- 釜の蓋のツマミ・鐶付・釜肌多数の見どころがあります。

●錆止めを塗っています。

●透木釜(すきぎがま)とは…茶の湯釜の形状のひとつで、平たくて羽がついている形の釜です。

五徳を用いないで風炉または炉に釜を掛けるとき、通風をよくするために風炉または炉と釜との間にすきまをつくるために、風炉または炉の縁に置く拍子木形の木片のことを透木(すきぎ)といい、釜の羽をこの木の上に乗せて釜を支えるところから、透木にあててかける釜のことをいいます。

----------

サイズ:約横32×高14cm

約口径11.5cm

素材:蓋(唐銅[唐金])

本体(鉄製)

作者:佐藤清光作

----------

【8代】

日本工芸会正会員

大正05年 山形市に生まれ

昭和28年 日展に初入賞

平成01年 斎藤茂吉文化賞受賞

平成04年 勲六等瑞宝章受賞

平成08年 死亡

----------

付属品:透木板

釜鐶

箱:木箱

備考:在庫ありの場合(注文日〜3日以内の発送可能)