茶道具 風炉釜 風炉用釜 尾垂釜 羽落ち 竹地紋 菊池政光作 釜鐶付 茶道

112,200

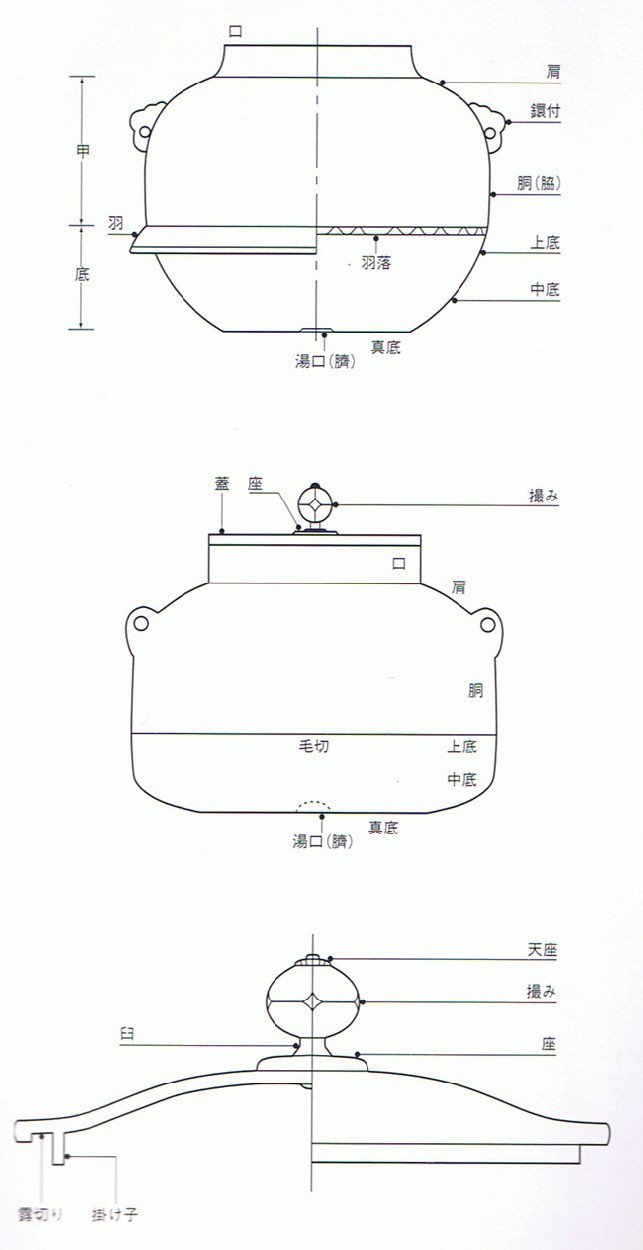

●尾垂釜(おだれがま)…茶の湯釜の形状のひとつで、胴の下部が不規則な波形に欠けて垂れた形の釜です。

尾垂釜は、古芦屋や古天明など、古い釜の下部が腐食して破損したものを、その部分を打ち欠いて取除き、新しくひと回り小さな底に付け替えたとき、打ち欠いた個所を不揃いのまま残したところからの形態で、後には始めから尾垂の形を作っています。

----------

サイズ:約直径23×高15.5cm

約炉釜口10.3cm

素材:蓋(唐銅[唐金])

本体(鉄製)

作者:菊池政光作

----------

山形在住の釜師

高橋敬典に師事

奥州山形鋳物の伝統を受け継ぐ作家

昭和12年1月19日生まれ。山形県出身

日本伝統工芸展に1973年の初入選以来、10回以上の入選を果たす

第五回伝統工芸武蔵野店では日本工芸界東京支部賞を受賞

伝統工芸日本金工展では12回の入選歴を持つ

昭和57年 日本伝統工芸士に認定される

日本工芸会正会員

平成03年山形市技能功労賞受賞

平成10年山形県卓越技能者表彰

平成14年伝統工芸品功労者表彰

日本金工新作展15回入選

----------

付属品:釜鐶付

箱:木箱

注意:製作の都合上写真と釜蓋のつまみが変わることがあります。

尾垂釜は、古芦屋や古天明など、古い釜の下部が腐食して破損したものを、その部分を打ち欠いて取除き、新しくひと回り小さな底に付け替えたとき、打ち欠いた個所を不揃いのまま残したところからの形態で、後には始めから尾垂の形を作っています。

----------

サイズ:約直径23×高15.5cm

約炉釜口10.3cm

素材:蓋(唐銅[唐金])

本体(鉄製)

作者:菊池政光作

----------

山形在住の釜師

高橋敬典に師事

奥州山形鋳物の伝統を受け継ぐ作家

昭和12年1月19日生まれ。山形県出身

日本伝統工芸展に1973年の初入選以来、10回以上の入選を果たす

第五回伝統工芸武蔵野店では日本工芸界東京支部賞を受賞

伝統工芸日本金工展では12回の入選歴を持つ

昭和57年 日本伝統工芸士に認定される

日本工芸会正会員

平成03年山形市技能功労賞受賞

平成10年山形県卓越技能者表彰

平成14年伝統工芸品功労者表彰

日本金工新作展15回入選

----------

付属品:釜鐶付

箱:木箱

注意:製作の都合上写真と釜蓋のつまみが変わることがあります。

|

尾垂釜(おだれがま)

茶の湯釜の形状のひとつで、胴の下部が不規則な波形に欠けて垂れた形の釜です。

尾垂釜は、古芦屋や古天明など、古い釜の下部が腐食して破損したものを、その部分を打ち欠いて取除き、新しくひと回り小さな底に付け替えたとき、打ち欠いた個所を不揃いのまま残したところからの形態で、後には始めから尾垂の形を作っています。

【菊池政光】

山形在住の釜師

高橋敬典に師事

奥州山形鋳物の伝統を受け継ぐ作家

1937年昭和12年1月19日生まれ。山形県出身

日本伝統工芸展に1973年の初入選以来、10回以上の入選を果たす

第五回伝統工芸武蔵野店では日本工芸界東京支部賞を受賞

伝統工芸日本金工展では12回の入選歴を持つ

1982年昭和57年 日本伝統工芸士に認定される

日本工芸会正会員

1991年平成03年山形市技能功労賞受賞

1998年平成10年山形県卓越技能者表彰

2002年平成14年伝統工芸品功労者表彰

日本金工新作展15回入選

釜・茶の湯では一年が炉の季節・風炉の季節と大きく二つに分かれます。

利休七ヶ条〜夏はすずしく冬はあたたかく〜

炉は立冬の節に開け立夏に閉じるのが標準。

- 西の芦屋釜・東の天命釜、そして京釜と移りその釜の亭主の心を松風の声として客をもてなします。

- 釜の蓋のツマミ・鐶付・釜肌多数の見どころがあります。

●尾垂釜(おだれがま)…茶の湯釜の形状のひとつで、胴の下部が不規則な波形に欠けて垂れた形の釜です。

尾垂釜は、古芦屋や古天明など、古い釜の下部が腐食して破損したものを、その部分を打ち欠いて取除き、新しくひと回り小さな底に付け替えたとき、打ち欠いた個所を不揃いのまま残したところからの形態で、後には始めから尾垂の形を作っています。

----------

サイズ:約直径23×高15.5cm

約炉釜口10.3cm

素材:蓋(唐銅[唐金])

本体(鉄製)

作者:菊池政光作

----------

山形在住の釜師

高橋敬典に師事

奥州山形鋳物の伝統を受け継ぐ作家

昭和12年1月19日生まれ。山形県出身

日本伝統工芸展に1973年の初入選以来、10回以上の入選を果たす

第五回伝統工芸武蔵野店では日本工芸界東京支部賞を受賞

伝統工芸日本金工展では12回の入選歴を持つ

昭和57年 日本伝統工芸士に認定される

日本工芸会正会員

平成03年山形市技能功労賞受賞

平成10年山形県卓越技能者表彰

平成14年伝統工芸品功労者表彰

日本金工新作展15回入選

----------

付属品:釜鐶付

箱:木箱

注意:製作の都合上写真と釜蓋のつまみが変わることがあります。