茶道具 風炉&釜 面取風炉&釜2点セット 面取風炉 金谷浄雲作&真形釜 浜松地紋 佐藤清光作又は遠山霰筒釜 鵬雲斎好写し 菊池政光作 五徳別売り 茶道

198,000

サイズ:面取風炉(約高21×直径31.8cm)

素材:釜(本体[鉄製]・蓋[唐銅])

風炉(唐銅[唐金])

作者:面取風炉(金谷浄雲作)

真形釜浜松地紋(菊池政光作)

遠山霰筒釜(菊池政光作)

----------

【金谷浄雲】

昭和08年 高岡市に生まれる

昭和33年 日本工芸会会員、般若勘渓氏に師事

以後40年余にわたり般若鋳造所において研鑽

----------

【菊池政光】

山形在住の釜師

高橋敬典に師事

奥州山形鋳物の伝統を受け継ぐ作家

昭和12年1月19日生まれ。山形県出身

回以上の入選を果たす

第五回伝統工芸武蔵野店では日本工芸界東京支部賞を受賞

伝統工芸日本金工展では12回の入選歴を持つ

昭和57年 日本伝統工芸士に認定される

日本工芸会正会員

平成03年山形市技能功労賞受賞

平成10年山形県卓越技能者表彰

平成14年伝統工芸品功労者表彰

日本金工新作展15回入選

----------

箱:面取風炉(紙箱)

釜(桐箱)

素材:釜(本体[鉄製]・蓋[唐銅])

風炉(唐銅[唐金])

作者:面取風炉(金谷浄雲作)

真形釜浜松地紋(菊池政光作)

遠山霰筒釜(菊池政光作)

----------

【金谷浄雲】

昭和08年 高岡市に生まれる

昭和33年 日本工芸会会員、般若勘渓氏に師事

以後40年余にわたり般若鋳造所において研鑽

----------

【菊池政光】

山形在住の釜師

高橋敬典に師事

奥州山形鋳物の伝統を受け継ぐ作家

昭和12年1月19日生まれ。山形県出身

回以上の入選を果たす

第五回伝統工芸武蔵野店では日本工芸界東京支部賞を受賞

伝統工芸日本金工展では12回の入選歴を持つ

昭和57年 日本伝統工芸士に認定される

日本工芸会正会員

平成03年山形市技能功労賞受賞

平成10年山形県卓越技能者表彰

平成14年伝統工芸品功労者表彰

日本金工新作展15回入選

----------

箱:面取風炉(紙箱)

釜(桐箱)

|

霰(あられ)とは

茶の湯釜の釜肌の装飾技法のひとつで、地肌に粒状の細かな突起を浮き出させたものをいいます。

霰は、挽き上がった鋳型に先端が丸まった箆(へら)などで粒ひとつひとつを押していくことで作ります。この粒を霰と称し、粒を押していくことを霰を打つといいます。

「霰肌」(あられはだ)ともいいます。

小霰(こあられ)、大霰(おおあられ)、鬼霰(おにあられ)など、粒の小さいものから大きいもの、立の低いものから高いものまで様々な種類があります。

釜全体に施す場合と、肩腰などの一部に施す場合があり、また霰の中に窓をつくり文様を入れたり、霰地紋の上に文様を散らしたものもあります。

芦屋釜では小粒で先は丸くなだらかで、一面に霰を出した物が多く、部分的のものは時代が下がるといいます。天命釜では、大粒で先がとがっています。

【金谷浄雲(かなやじょううん)】

1933年昭和08年 高岡市に生まれる

1958年昭和33年 日本工芸会会員、般若勘渓氏に師事

以後40年余にわたり般若鋳造所において研鑽

【菊池政光(きくちまさみつ)】釜師

高橋敬典に師事。山形在住の釜師

奥州山形鋳物の伝統を受け継ぐ作家

1937年昭和12年1月19日生まれ 山形県出身

日本伝統工芸展に1973年の初入選以来、10回以上の入選を果たす

第五回伝統工芸武蔵野店では日本工芸界東京支部賞を受賞

伝統工芸日本金工展では12回の入選歴を持つ

1982年昭和57年 日本伝統工芸士に認定される

日本工芸会正会員

1991年平成03年山形市技能功労賞受賞

1998年平成10年山形県卓越技能者表彰

2002年平成14年伝統工芸品功労者表彰

日本金工新作展15回入選

釜・茶の湯では一年が炉の季節・風炉の季節と大きく二つに分かれます。

利休七ヶ条〜夏はすずしく冬はあたたかく〜

炉は立冬の節に開け立夏に閉じるのが標準。

- 西の芦屋釜・東の天命釜、そして京釜と移りその釜の亭主の心を松風の声として客をもてなします。

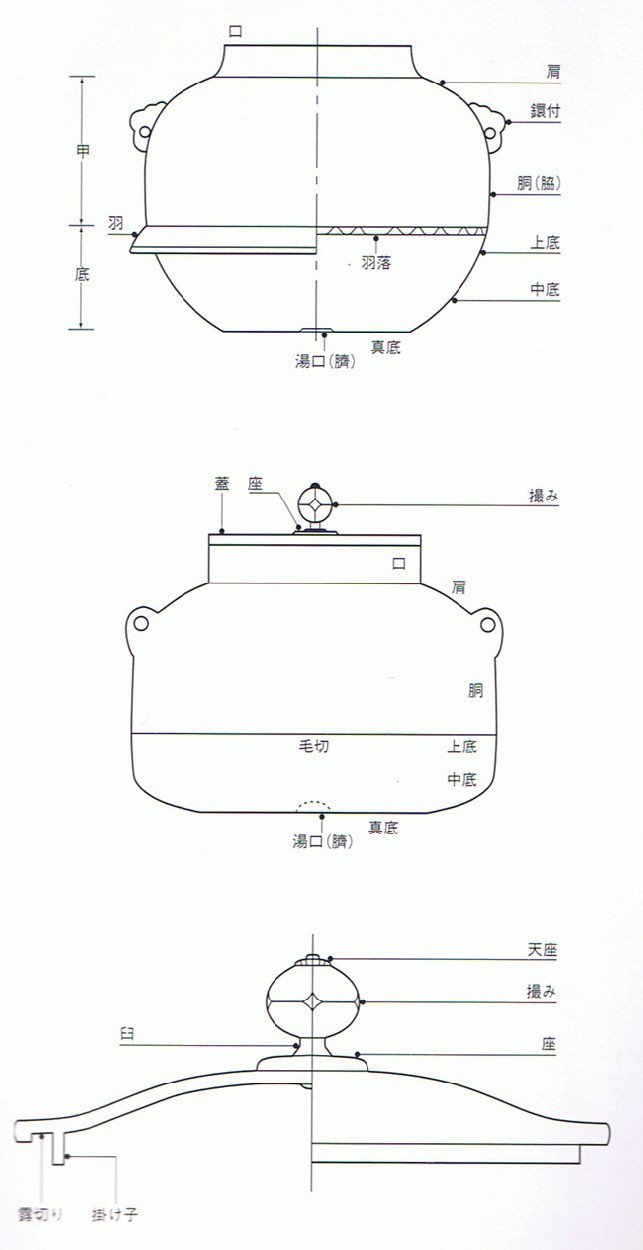

- 釜の蓋のツマミ・鐶付・釜肌多数の見どころがあります。