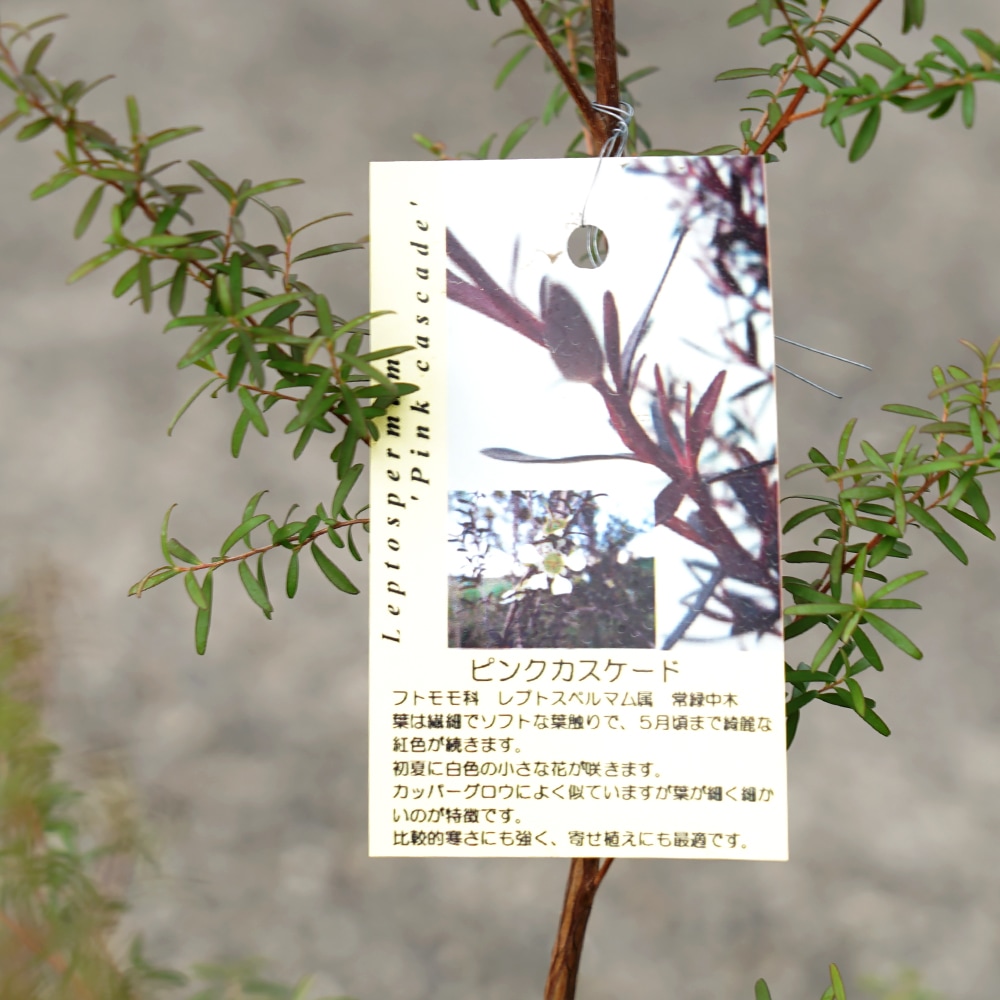

ピンクカスケード レプトスペルマム 5号ポット苗

2,499

●品種の特徴

レプトスペルマム ピンクカスケードは、ニュージーランド原産のティーツリーの仲間です。「カッパーグロウ」によく似ていますが、細く柔らかい葉が特徴的で5〜6月頃まできれいな紅葉が続きます。

初夏にピンク〜白色の小さな花を咲かせます。枝垂れ枝いっぱいに咲く姿は、名の通り「滝」のようです。

[レプトスペルマムとは?]

レプトスペルマム属はオーストラリア南東部や、ニュージーランド原産のフトモモ科植物です。品種名にティーツリーと名があるものでも属が異なるものも多いです。

レプトスペルマムは別名¥“ギョリュウバイ”とも呼ばれ、ギョリュウのように小さな葉を持ち、梅に似た花を咲かせることに由来していますが、ウメとは別物です。ギョリュウバイはニュージーランドではマオリ語でマヌカ(Manuka)と呼ばれ、葉をお茶として利用する他、蜂蜜はマヌカハニーと呼ばれ世界に広く知られています。

レプトスペルマム ピンクカスケードは、ニュージーランド原産のティーツリーの仲間です。「カッパーグロウ」によく似ていますが、細く柔らかい葉が特徴的で5〜6月頃まできれいな紅葉が続きます。

初夏にピンク〜白色の小さな花を咲かせます。枝垂れ枝いっぱいに咲く姿は、名の通り「滝」のようです。

[レプトスペルマムとは?]

レプトスペルマム属はオーストラリア南東部や、ニュージーランド原産のフトモモ科植物です。品種名にティーツリーと名があるものでも属が異なるものも多いです。

レプトスペルマムは別名¥“ギョリュウバイ”とも呼ばれ、ギョリュウのように小さな葉を持ち、梅に似た花を咲かせることに由来していますが、ウメとは別物です。ギョリュウバイはニュージーランドではマオリ語でマヌカ(Manuka)と呼ばれ、葉をお茶として利用する他、蜂蜜はマヌカハニーと呼ばれ世界に広く知られています。

●商品について

商品はポット苗です。根鉢の部分も含め高さ約90cmです。根鉢の大きさは5号(直径15cmポット)です。

※高さには個体差があります。細い枝がポットから生えています。ポット苗はポットをはずして植え付けてください。

※花や花芽は基本的についておりません。

※冬の時期は葉が少ないですが、4月ごろから新芽が芽吹いてきます。

※こちらの商品は鉢植え栽培も可能です。

●品種の特徴

レプトスペルマム ピンクカスケードは、ニュージーランド原産のティーツリーの仲間です。「カッパーグロウ」によく似ていますが、細く柔らかい葉が特徴的で5〜6月頃まできれいな紅葉が続きます。

初夏にピンク〜白色の小さな花を咲かせます。枝垂れ枝いっぱいに咲く姿は、名の通り「滝」のようです。

[レプトスペルマムとは?]

レプトスペルマム属はオーストラリア南東部や、ニュージーランド原産のフトモモ科植物です。品種名にティーツリーと名があるものでも属が異なるものも多いです。

レプトスペルマムは別名¥“ギョリュウバイ”とも呼ばれ、ギョリュウのように小さな葉を持ち、梅に似た花を咲かせることに由来していますが、ウメとは別物です。ギョリュウバイはニュージーランドではマオリ語でマヌカ(Manuka)と呼ばれ、葉をお茶として利用する他、蜂蜜はマヌカハニーと呼ばれ世界に広く知られています。

オーストラリア原産の植物ですが、苗は全て国内生産です。日本でも手軽に育てる事ができます。品種により耐寒性に違いはありますが、関東南部以南の地域でしたら屋外での越冬も可能です。自生地では10mにまで育つような種類までありますが、家庭で育てるとおおよそ2〜4m程度です。

防寒対策として根元に腐葉土をかけて予防すると樹の痛みも少なくなります。防風対策としては寒冷紗をかけたり、周囲をビニールなどで覆うようにすると効果的です。寒さで葉が紅葉したり、葉先が傷むこともありますが、春になれば新芽がたくさん出てきます。

害虫が付きにくく、消毒の必要がない事から手入れも楽で初心者でも十分に楽しんでいただけます。

| 学名 |

| Leptospermum 'Pink Cascade' フトモモ科 レプトスペルマム(ギョリュウバイ)属 |

| 別名 |

| ティーツリー |

| 開花時期 |

| 春から初夏 |

| 花色・大きさ・花形 |

| ピンク〜白・小花・一重咲き(花弁数5枚) |

| 最終樹高 |

| 地植え:0.5m 〜 0.8m 鉢植え:0.5m 〜 0.8m (半耐寒性常緑低木) |

| 最終葉張り |

| 1m 〜 1.5m 枝垂れ樹形 |

| 栽培用途 |

| 寄せ植え、鉢植え、庭植え、地植え、ハーブ、目隠し、花壇、ベランダ、切り花、生垣、シンボルツリー、観葉植物、ロックガーデン、盆栽 |

| 成長の早さ |

| 早い |

| 植栽適地 |

| 関東以南〜沖縄(鉢植えでなら全国で栽培可能) |

| 育てやすさ |

| ★★★☆☆ 育てやすい日照条件:日なた、耐陰性普通、耐寒性やや弱い、耐暑性強い、耐乾性やや弱い |

| 耐病害虫性 |

| 耐病性:ほとんど出ない 害虫:ほとんど出ない |

| 花言葉 |

| 『清潔』『力強い味方』 |

レプトスペルマム | ピンクカスケードの育て方

植え方・用土

日当たりと風通しが良い場所を好みます。日陰でも育ちます。屋内で育てる場合は窓際で育ててください。

基本的に植え付けは春〜初秋に行います。鉢植えの植え替えは年中できます。

あまり乾燥しない肥沃な土壌に植えてください。堆肥や完熟の腐葉土をすきこんだ土に浅めに植え付けします。根が深く張らないため、横風に弱いので支柱をつけて強風対策をしてください。

鉢植えでも大丈夫です。水はけのよい培養土で植えてください。

水やり

鉢植えで枯れる原因で多いのが水切れです。夏の暑い時期は水切れを起こしやすいので、たっぷり水を与えてあげてください。 特に鉢植え栽培の際の水切れには注意してください。露地栽培では根付いてしまえば水やりは雨任せで大丈夫です。

肥料のやり方

肥料は開花後に化成肥料を少なめに与え、夏以降の施肥は控えて下さい。寒肥は2月に油かすと腐葉土や堆肥を株周りに穴を掘り与えます。生育が良いときは控えめにします。

花芽の付き方

夏に花芽が作られます。

剪定方法

剪定せずに放任しても美しい自然樹形を作ります。古い枝や枯れ込んだ枝は生え際で切ります。茂りすぎると下枝が日照不足で枯れ込みますので、適度に枝を間引いて樹冠内部まで日差しが入るようにすると下枝の枯れ込みも減ります。夏に花芽が作られるため、樹形を整える剪定は花後の5月〜7月ごろまでにします。8月以降に剪定をすると翌年の花付きが悪くなります。

剪定にも強いので、強めの剪定でもよく芽吹きます。こまめに刈り込んでスタンダード仕立てでもおしゃれです。

その他豆知識

植え付け適期は、3月下旬〜6月上旬です。寒冷地では十分にあたたかくなってから、植え付けしてください。

病害虫の予防法

病害虫はほとんど見られません。近年の気候変化で発生する年もあるようです。また、風通しが悪いとカイガラムシが付着することがあります。発生したら消毒及び駆除しましょう。