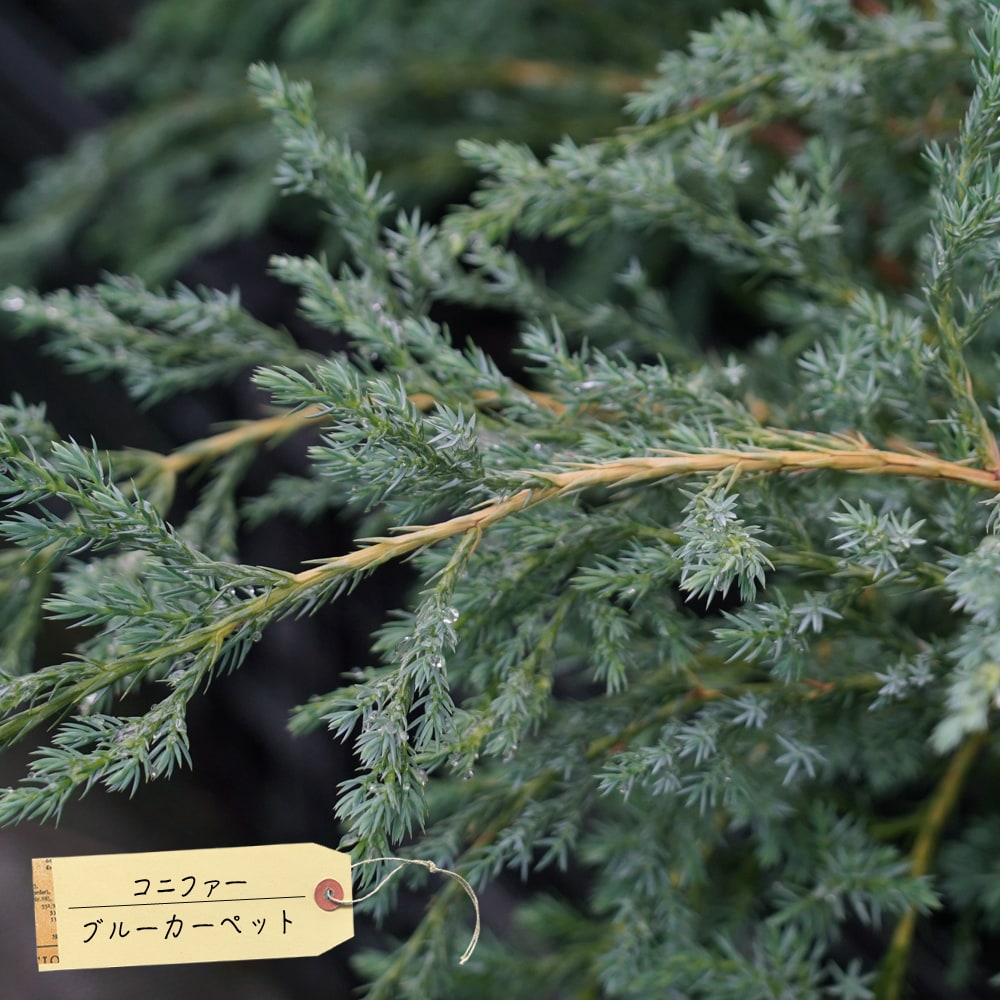

ブルーカーペット コニファー 5号ポット苗

1,599

●品種の特徴

ブルーカーペットは、ニイタカビャクシンの仲間です。春から秋にかけては灰青色か青緑色で、冬になると少し茶褐色になります。 本種は匍匐力が強く、小枝が多数分枝します。

グランドカバー、ボーダーに適しており、挿し木で繁殖し、枝は細く枝葉も粗いのが特徴です。

*冬の葉色<茶褐色>

コニファーはヒノキ科やマツ科など数種類をまたぐ常緑性の針葉樹の総称です。コニファーと呼ばれるものは非常に多く、全世界で数万の品種があるとされています。基本的に園芸では、ヨーロッパから輸入されてきた品種だけをコニファーと呼んでいます。品種によって高さや樹形、葉の色や形も大きく異なりますでの、品種ごとに確認して選びましょう。

学名:Juniperus squamata 'blue carpet' ヒノキ科 ビャクシン属

最終樹高:地植え:0.8m 〜 1.0m (常緑針葉樹)

最終葉張り:1.0m 這い性

栽培用途:グランドカバー、ボーダー、花壇、コニファーガーデン、工場緑地帯、学校、公園、ゴルフ場

成長の早さ:早い (50cm/年)

植栽適地:東北〜沖縄(鉢植えでなら全国で栽培可能)

育てやすさ: ★★★★☆ 育てやすい

日照条件:日なた〜半日陰、

ブルーカーペットは、ニイタカビャクシンの仲間です。春から秋にかけては灰青色か青緑色で、冬になると少し茶褐色になります。 本種は匍匐力が強く、小枝が多数分枝します。

グランドカバー、ボーダーに適しており、挿し木で繁殖し、枝は細く枝葉も粗いのが特徴です。

*冬の葉色<茶褐色>

コニファーはヒノキ科やマツ科など数種類をまたぐ常緑性の針葉樹の総称です。コニファーと呼ばれるものは非常に多く、全世界で数万の品種があるとされています。基本的に園芸では、ヨーロッパから輸入されてきた品種だけをコニファーと呼んでいます。品種によって高さや樹形、葉の色や形も大きく異なりますでの、品種ごとに確認して選びましょう。

学名:Juniperus squamata 'blue carpet' ヒノキ科 ビャクシン属

最終樹高:地植え:0.8m 〜 1.0m (常緑針葉樹)

最終葉張り:1.0m 這い性

栽培用途:グランドカバー、ボーダー、花壇、コニファーガーデン、工場緑地帯、学校、公園、ゴルフ場

成長の早さ:早い (50cm/年)

植栽適地:東北〜沖縄(鉢植えでなら全国で栽培可能)

育てやすさ: ★★★★☆ 育てやすい

日照条件:日なた〜半日陰、

●商品について

商品はポット苗です。根鉢の部分も含め高さ約30cmです。根鉢の大きさは5号(直径15cmポット)です。

春から夏は灰青色か青緑色、冬は少し茶褐色になります。

「ブルーカーペット」の冬の様子

●品種の特徴

ブルーカーペットは、ニイタカビャクシンの仲間です。春から秋にかけては灰青色か青緑色で、冬になると少し茶褐色になります。 本種は匍匐力が強く、小枝が多数分枝します。

グランドカバー、ボーダーに適しており、挿し木で繁殖し、枝は細く枝葉も粗いのが特徴です。

*冬の葉色<茶褐色>

コニファーはヒノキ科やマツ科など数種類をまたぐ常緑性の針葉樹の総称です。コニファーと呼ばれるものは非常に多く、全世界で数万の品種があるとされています。基本的に園芸では、ヨーロッパから輸入されてきた品種だけをコニファーと呼んでいます。品種によって高さや樹形、葉の色や形も大きく異なりますでの、品種ごとに確認して選びましょう。

| 学名 |

| Juniperus squamata 'blue carpet' ヒノキ科 ビャクシン属 |

| 最終樹高 |

| 地植え:0.8m 〜 1.0m (常緑針葉樹) |

| 最終葉張り |

| 1.0m 這い性 |

| 栽培用途 |

| グランドカバー、ボーダー、花壇、コニファーガーデン、工場緑地帯、学校、公園、ゴルフ場 |

| 成長の早さ |

| 早い (50cm/年) |

| 植栽適地 |

| 東北〜沖縄(鉢植えでなら全国で栽培可能) |

| 育てやすさ |

| ★★★★☆ 育てやすい日照条件:日なた〜半日陰、耐寒性強い、耐暑性強い |

| 耐病害虫性 |

| 耐病性:強い 害虫:強い |

グランドカバー向け・這いずる系コニファー¥“ブルーカーペット”の育て方

植え方・用土

水はけの良い、花ひろば堆肥¥“極み”や牛糞を混ぜた肥沃な土壌に植えます。横風が苦手ですので、必ず支柱を立て、がっちり固定します。日当たりと風通しの良い場所を好みます。日当たりが悪くなるにつれ、葉色が本来の美しさを発揮できなくなります。

水やり

植え付けして一年か二年は根が張っていないので水を吸い上げる力が弱く、水切れが起きやすいです。一旦根付いてしまえば露地栽培の場合、よほど乾く場所でなければ水やりは必要ありません。鉢植えでは土が乾いたらたっぷりと与えます。高温多湿を嫌いますので、水やりは朝涼しい時間に行います。

肥料のやり方

速効性肥料を与えると剪定後の芽吹き後が成長が良いです。他は2月ごろに寒肥として鶏糞や化成肥料を与えます。鉢植えの場合は1年を通して緩効性肥料を3月、6月、11月に控えめに与えます。

剪定方法

大きくなりやすく、樹形をコンパクトに保つためには年に数回の剪定を行います。

コニファーの多くは鋏などの金属を嫌います。剪定後は葉が茶色く痛みます。ですので、強めの剪定は一斉に新緑の出る2月後半に行うのがベストです。樹形を整える剪定の時期は覚えやすいです。3,6,9月。3の倍数、サブロッキュー♪です。剪定時は必ず枝に少し葉を残すようにします。

その他栽培や性質の注意点

寒さに強く、暑さに弱い傾向があります。しかし、バンコクやマレーシアでもコニファー専門店もあり、品種を選べば暑い地域でも露地栽培可能です。品種によっては、冬に葉色がベージュがかったり、茶色く紅葉するものもあります。

その他豆知識

日当たりの悪い部分の葉が茶色く枯れ込みます。どんどん枯れ込んでいくわけではなく、日当たりの悪い場所にある葉が、光合成で活躍できないので、無駄なので落ちるわけです。特に、秋〜冬になる場合が多く、ご心配をおかけしてしまうのですが、自然現象ですのでご安心ください。ただ、いつまでも枯れこんだ葉をつけておくと、美観を損ねるだけでなく、蒸れてしまって病気を出すことがありますので、なるべく、手でむしりとったほうが良いです。

病害虫の予防法

病害虫はあまり発生しません。湿度が高いとウイルス病などの病気が発生しますが、発生したら、病気の箇所を早急に取り除きます。

マツ科の仲間はシンクイムシや毛虫が発生して成長点を食害することがあるので、定期的に消毒散布をおすすめします。